Intervista a Paolo Da Col, cantante e direttore dell’Ensemble Odhecaton

Foto: L’Ensemble Odhecaton diretto da Paolo Da Col a Bakonybél, 2023

Indipendentemente dall’aneddotica, la Missa Papae Marcelli continua ad essere percepita come un unicum all’interno della vasta produzione compositiva palestriniana. È così? E se sì, perché a suo parere?

Vi sono compositori di fama che in realtà sono conosciuti ai più per una manciata di composizioni, a dispetto dell’enorme loro produzione, e tra questi vi è Palestrina: una messa tra oltre un centinaio giunte sino a noi, pochi favoriti mottetti tra quasi cinquecento. Il mito della Missa Papae Marcelli, eletta a strumento salvifico della polifonia sacra già nel primo Seicento, ha certo alimentato la sua fortuna, ma si tratta davvero di un capolavoro dalle qualità singolari. È una messa monumentale, dall’organico di sei voci, ulteriormente ampliato nell’Agnus Dei II a sette voci in una fonte manoscritta del 1565 (il Codex Capellae Sixtinae 22), precedente dunque l’edizione del 1567 del Missarum Liber secundus; e appare nuova anche nel materiale tematico, che non deriva come avveniva più di consueto dal canto piano, né da composizioni preesistenti, benché molti vi abbiano cercato invano gli elementi che l’avevano ispirata. Lo stesso Palestrina, dichiarando nella prefazione dell’edizione d’aver creato una “nuova maniera” («novo modorum genere»), era consapevole della novità e dell’attenzione maggiore al trattamento della parola che vi si realizzava. Quest’anno studiamo ed eseguiamo un’altra messa di Palestrina a sei voci che le compare accanto in quel codice del 1565, forse utilizzato in quell’anno in un’audizione cardinalizia per valutare, secondo la volontà degli alti prelati, se le parole potevano essere bene intese («si verba intelligerentur»), la Missa Illumina oculos meos, su un mottetto di Andreas de Silva. Oltre ad aver rilevato che si tratta di un ulteriore capolavoro, vi ho trovato molte affinità con la Papae Marcelli: in particolare una scrittura che ricorre (nelle parti dal testo più esteso, il Gloria e il Credo) a procedimenti sincronici (le diverse linee vocali pronunciano assieme le stesse parole), grazie anche alla divisione delle sei voci in due semicori che esalta la declamazione e la chiara e intelligibile pronuncia del testo. Molte altre messe di Palestrina meriterebbero analoga fortuna.

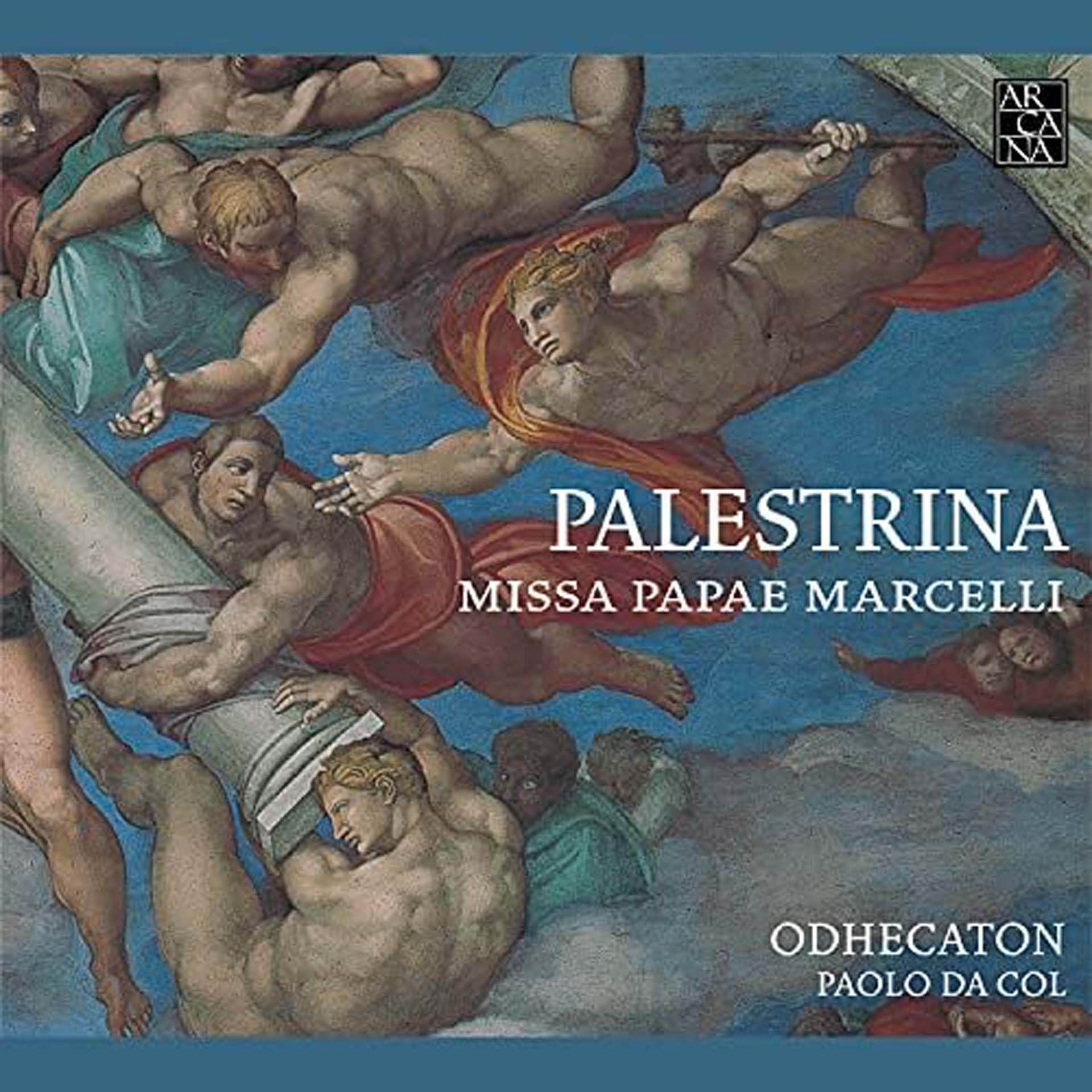

In quali circostanze è nato il progetto di incidere la Missa Papae Marcelli?

Il progetto è nato dalla volontà di cimentarci con un’opera che molti prima di noi avevano eseguito e che quindi ci avrebbe imposto il confronto con una folta tradizione. Ma abbiamo in realtà voluto in qualche modo abbandonare la memoria di quanto già avevamo ascoltato, cercando di trarre profitto dalle caratteristiche vocali di un gruppo che voleva ricreare, a partire dall’organico maschile, una situazione sonora affine a quella del tempo di Palestrina, pur sempre nella consapevolezza dell’impossibilità di ricreare un suono “originale”.

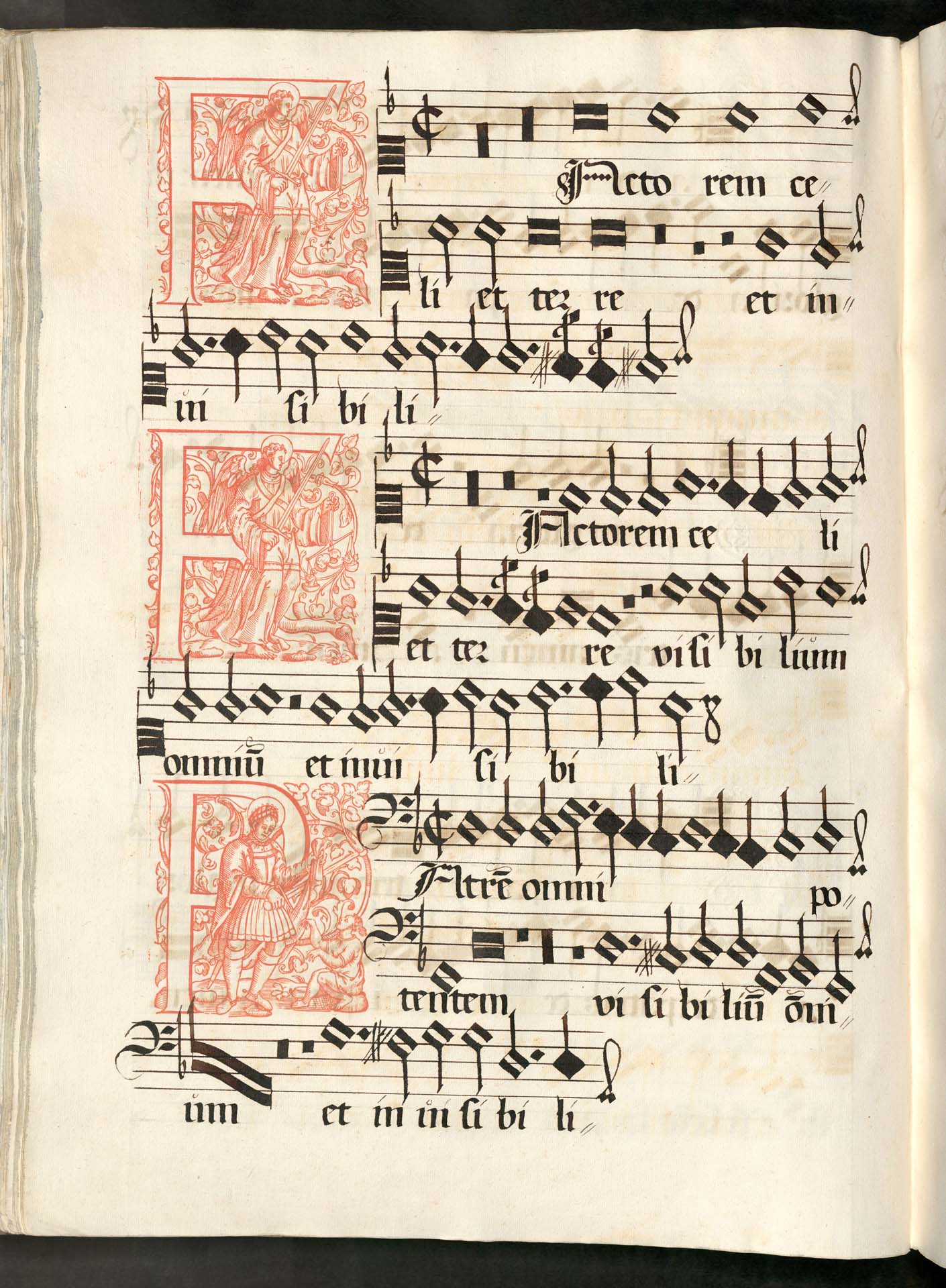

Palestrina, inizio del Credo della Missa Beata Dei genitrix (manoscritto, circa 1595-1596 – Monaco, Bayerische Staatsbibliothek) – particolare

Quali sono i principali nodi interpretativi da sciogliere per chiunque affronti quest’opera?

Sono molti gli aspetti esecutivi da affrontare. Innanzitutto la scelta dell’organico, che abbiamo voluto ben folto (20 cantori), in modo che si avvicinasse a quello a pieno organico della cappella pontificia, che negli anni 1510 – 1586 annoverò tra i 20 e i 36 cantori. Contare su un organico di tre o quattro cantanti per voce permette un’articolazione più varia delle dinamiche, ovvero di alleggerire in qualche parte l’insieme riducendo di un cantante la sezione, così come potrebbe analogamente avvenire in un’esecuzione organistica ove si tolga un registro.

Altro elemento è la scelta del tactus, che dev’essere valutato sia sulla base di elementi teorici, sia su quelli pratici: ad esempio il tactus alla breve, da rapportare al tempo di Palestrina al tactus alla semibreve, secondo una prassi pragmaticamente confermata dalla valutazione della distribuzione dei fiati e dalla effettiva cantabilità delle figurazioni più agili. Altri aspetti riguardano le opportune scelte relative all’accidentazione e alla più agevole sottoposizione del testo alla musica, che soprattutto nelle parti più melismatiche (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) sono affidate all’esperienza degli esecutori, in quanto riportate in modo molto succinto nelle fonti.

La Missa Papae Marcelli di Palestrina incisa da Odhecaton con la direzione di Paolo Da Col nel 2010

Come vi siete regolati relativamente al problema delle ‘chiavette’?

In generale tendo a non parlare di “chiavette”, termine coniato a fine Settecento per cercare di definire quella che era stata sino ad allora una prassi corrente. In termini concreti, accadeva spesso che il compositore nella scrittura trasponesse il modo di una composizione da un tono a un altro mutandone le chiavi, mentre agli esecutori spettava il compito di rendere cantabili e suonabili le parti, valutando nell’esecuzione opportunità ed entità del trasporto. È quello che noi abbiamo fatto, trasportando alla quarta bassa, ma è quello che si praticava di norma quando il compositore presentava una certa combinazione di chiavi, ponendo ad esempio la parte del canto in chiave di sol o di violino, che era, come scriveva Adriano Banchieri, «più per gli stromenti, che per le voci». Gli ambiti vocali che si sono configurati col trasporto corrispondono alla sede naturale e più comoda per l’emissione delle tessiture vocali maschili, corrispondenti alle attitudini della nostra formazione vocale. Va osservato che l’esecuzione “come sta”, senza trasposizioni e naturalmente con le voci femminili, colloca le voci di tenore e basso in una tessitura estrema e scomoda, almeno nel contesto polifonico, e perciò conduce molte formazioni a operare un trasporto nel grave, seppure di minore entità.

A livello esecutivo-interpretativo, che differenza c’è tra un’esecuzione della Missa in concerto e in sala di registrazione?

Ogni esecuzione vocale polifonica è l’esito di un lavoro di preparazione e di consuetudine reciproca tra i cantanti, che può garantire correttezza e qualità d’assieme. Ma è anche frutto di una particolare combinazione di umori, di sensazioni legate al momento. Con il pubblico, questa componente emotiva è ancor più presente, perché si crea un vivo rapporto di reciproca corrispondenza, che nessuna esecuzione registrata, se non dal vivo, può riprodurre. Lo abbiamo vissuto con evidenza durante il tempo delle chiusure per la pandemia, nelle fredde esecuzioni diffuse nel web senza pubblico.

Paolo Da Col (foto di Marco Caselli)

A livello testuale si è appoggiato a un’edizione moderna o c’è stato anche un lavoro di controllo sulle fonti antiche?

Non ci siamo avvalsi di edizioni moderne, anche perché quando l’abbiamo registrata non era ancora disponibile l’edizione “definitiva” delle opera omnia del Missarum Liber secundus di Francesco Luisi. Siamo ripartiti dalle citate prime fonti disponibili, ovvero l’edizione del 1567 e il codice sistino per l’Agnus Dei II, che per la sua ricca struttura contrappuntistica (un canone a tre parti) e per la sua densità armonica non abbiamo voluto tralasciare, anche se sarebbe certo stato possibile applicare alla veste musicale del primo Agnus Dei il secondo testo («dona nobis pacem»), come l’edizione a stampa prevede. Le scelte delle alterazioni cromatiche accidentali e la sottoposizione del testo si devono dunque alle nostre scelte, che sono affidate anche all’esperienza dei cantanti che compongono il nostro gruppo.

Palestrina, Kyrie della Missa Papae Marcelli a 6 voci, 1567 (Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica)

a cura di Alessio Romeo e Silvia Perucchetti

Scrivi un commento