Dalla nascita del mito (1607) all’opera lirica di Pfitzner (1917)

Palestrina ‘salvatore della polifonia’ e l’importanza di comprendere quello che si canta… e si ascolta

Il tema della comprensibilità del testo cantato è sempre stato centrale per tutto il corso del Rinascimento, un’epoca la cui l’estetica umanistica si legò indissolubilmente ai temi della retorica e dell’eloquenza, considerando le parole capaci di muovere gli affetti dell’ascoltatore, e in particolare per la musica da chiesa, rivestimento armonico e veicolo del testo sacro. Tutti i teorici rinascimentali, in varia misura, raccomandano ai cantori di rispettare il testo senza modificare o deformare le vocali delle parole, qualunque sia la motivazione, consegnandoci un ricco e colorito elenco di deviazioni ed errori dei coristi che, spesso, ci ricordano con un sorriso la realtà odierna.

Hans Pfitzner fotografato da Wanda von Debschitz-Kunowski, circa 1910

La vocalità della polifonia in chiesa

Innazitutto, l’ampiezza dell’aula liturgica da riempire di suono – all’opposto degli ambienti in cui si faceva musica da camera – portava probabilmente i cantori impegnati nella polifonia (che non sempre erano numerosi come in un coro odierno, non superando spesso la decina) a sacrificare la comprensibilità del testo aprendo la bocca e modificando le vocali, allo scopo di cantare ‘a piena voce’. Fra le testimonianze al riguardo, nel 1592 Ludovico Zacconi conferma la prassi in uso nelle cappelle sacre e pubbliche di «cantar sì forte, che più forte cantar non possa»: una sorta di abitudine professionale del cantore da cappella biasimata dal teorico poiché poteva condurre a eccessi poco gradevoli:

«Si guardi ancora, di non seguitare quel sì (da buoni) biasmato stile, di cantar sì forte che più forte cantar non possa: parendoli forse che il ben cantare consista nel gridare, e non si avede che egli stanca le voci senza alcun profitto, e fa ridere gli vicini e chi passa per quelle contrade. […] molti [invece] imparano di cantare per cantar piano e nelle cammere, ove s’abborisce il gridar forte, e non sono dalla necessità astretti a cantar nelle chiese o nelle capelle ove cantano i cantori stipendiati» 1.

Palestrina, Gloria della Missa Papae Marcelli a 6 voci, 1567 (Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica)

Dopotutto, alle voci da cappella era richiesta la maggior potenza possibile, in quanto era preferibile pagare pochi cantori che cantassero forte anziché molti che cantassero piano. Da qui altre testimonianze aspramente critiche, come quella di Zarlino:

«sopra il tutto (acciocché le parole della cantilena siano intese) [i cantori] debbono guardarsi da uno errore che si ritrova appresso molti, cioè di non mutar le lettere vocali delle parole come sarebbe dire, proferire A in luogo di E, ne I in luogo di O, overo U in luogo di una delle nominate: ma debbono proferirle secondo la loro vera pronuntia. […] udimo alle volte alcuni sgridacchiare (non dirò cantare) con voci molto sgarbate, e co atti e modi tanto contraffatti che veramente parino simie, alcuna canzone, e dire come sarebbe Aspra cara, e salvaggia e croda vaglia, quando doverebbero dire: Aspro core, e selvaggio, e cruda voglia: chi non riderebbe? Anzi (per dir meglio) chi non andrebbe in colera udendo una cosa così contraffatta, tanto brutta, e tanto horrida?»2.

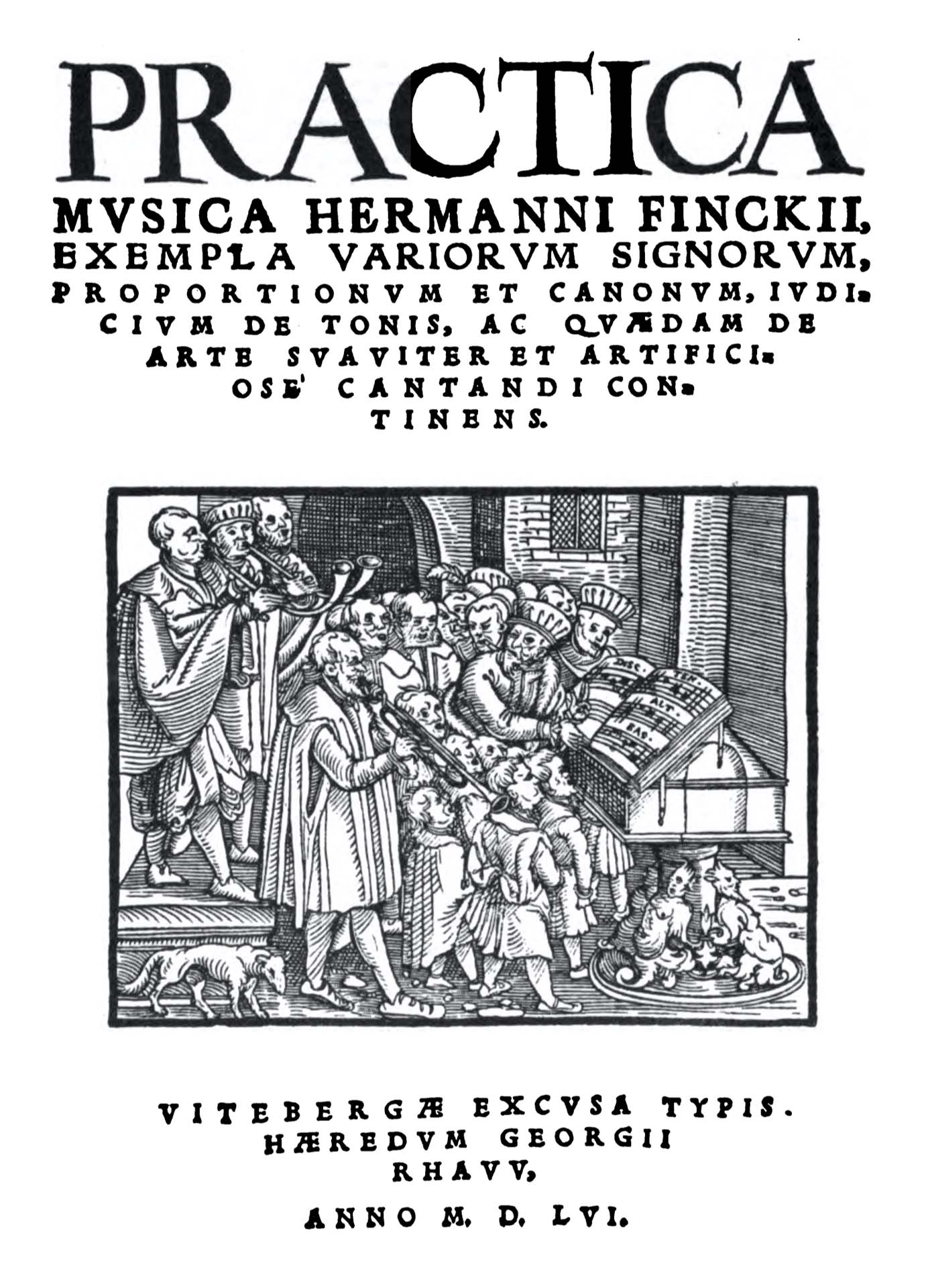

Hermann Finck, frontespizio del trattato Practica musica, 1556, che mostra i cantori della polifonia misti a strumenti musicali

Zarlino, dunque, ci racconta di una abitudine ben diffusa che portava a cantare vocali sbagliate o deformate rispetto a quelle corrette, penalizzando così la comprensione del testo (‘sgridacchiando’ senza garbo e somigliando a delle ‘scimmie’); una pratica in realtà non sempre motivata dal voler cantar forte, ma anche dal tentativo – non ignoto al giorno d’oggi – di intonare propedeuticamente una vocale il suo suono è da correggere con un’altra, più semplice o meglio impostata; così infatti ci racconta Vicentino:

«Et per fare maggiore intonazione alcuni pigliano un’altra vocale et in cambio della vocale I pigliano la lettera O overo la U; come fanno alcuni frati che nel coro cantando i canti fermi, acciò che la voce sia più intonante, apreno assai la bocca perché l’accento della lettera A e della vocale O è molto comodo alla bocca aperta per far più grand’intonazione, et sempre sopra ogn’altra sorte de vocali pronunziano le due vocali A et O»3.

Palestrina, Missarum liber secundus, 1567, contenente la Missa Papae Marcelli – Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica

E pensare che già Conrad von Zabern nel 14744 si lamentava di un «Dominus vobiscum, oremus» che diventava «dominos vabiscom, aremus»! Se potessimo tornare indietro nel tempo, molto probabilmente in una chiesa del Rinascimento non ascolteremmo un suono dolce, contenuto e cristallino, bensì voci piene, sonore e ‘forti’, in grado di riempire sufficientemente lo spazio architettonico della chiesa – e che non a caso venivano spesso raddoppiate o sostituite in caso di necessità (o nelle occasioni festive o più solenni) da strumenti a fiato molto sonori, detti da ‘alta cappella’ (trombe e tromboni, bombarde, cornetti).

Le critiche degli ascoltatori dell’epoca

Innumerevoli sono poi le raccomandazioni di trattatisti, compositori, uomini di chiesa e concili ecumenici affinché non sia la polifonia tout court ad oscurare la comprensione del testo esagerando con intrecci contrappuntistici troppo elaborati; e a loro volta i cantori non dovevano vanificare la chiarezza di un impianto omoritmico – o comunque non troppo complesso – con eccessive ornamentazioni (una prassi che, per quanto fosse molto diffusa ed esplicitamente apprezzata nel campo della musica profana, era ben praticata anche nelle cappelle musicali, tanto da spingere diversi contemporanei a lamentarsene quando abusata).

Numerose furono le critiche di chi si trovava ad ascoltare musica sacra senza riuscire a distinguerne il testo, da Erasmo da Rotterdam («La musica sacra moderna è scritta in modo che l’assemblea non può sentire una sola parola»), a Savonarola («non s’intende cosa che dichino. Lasciate andare e’ canti figurati [i.e. il canto polifonico], e cantate e’ canti fermi [i.e. il canto piano, o ‘gregoriano’] ordinati dalla Chiesa»), a testimoni come lo storico e grammatico olandese Matthaeus Herbenus («Cosa mi importa, quindi, delle tue rifrazioni di voci, quando gorgheggi così che non posso discernere né una parola, né una sillaba, né il valore della composizione?»)5.

Un altro aspetto importante era quello di rispettare la corretta accentuazione della lingua: Biagio Rossetto, ad esempio, nel suo Libellus de rudimentis musices (1529)6 fornisce indicazioni molto interessanti sull’esecuzione corretta del canto piano, spiegando come accorciare la durata di certe note (anche se notate graficamente uguali alle altre) quando corrispondono a sillabe brevi, e facendo invece l’opposto per le sillabe accentate.

Ma oltre al ritmo anche il fraseggio musicale deve rispecchiare le pause, l’articolazione sintattica e la punteggiatura del testo cantato, suddividendo la melodia in modo coerente e segnalando la struttura del testo con note più lunghe sulle sillabe finali; il teorico fa quindi vari esempi, marcati con i giudizi «bene» e «male», dei punti giusti e sbagliati in cui fare cadenza o fermarsi per suddividere un versetto:

«Bene: In habitatione sancta. Coram ipso ministravi.

Male: In habitatione. Sancta cora[m]. Ipso ministravi»,

un esempio che richiama alla memoria errori diffusi nei cori odierni, come respiri posizionati nei punti sbagliati del verso O simile di Sòlima ai fati del Va’ pensiero verdiano (che così all’ascolto diviene l’incomprensibile ‘O simile di soli mai fati’), spezzando le parole e rendendo ancora più ardua la comprensione del significato non solo da parte del pubblico, ma anche dei coristi stessi.

Ancora, altri abusi lamentati sono l’inserimento indebito di consonanti nasali per spezzare una vocale su cui si fa un melisma, un errore che si può ascrivere ai cantori d’Oltralpe (Alleluia che viene cantato «A-a-an-an-an-an-le-lu-u-u-um-um-um-ia», Domino che diventa «Do-o-o-on-on-on-on-mi-no», Deo e salve cantati «Deon» e «san nalve»).

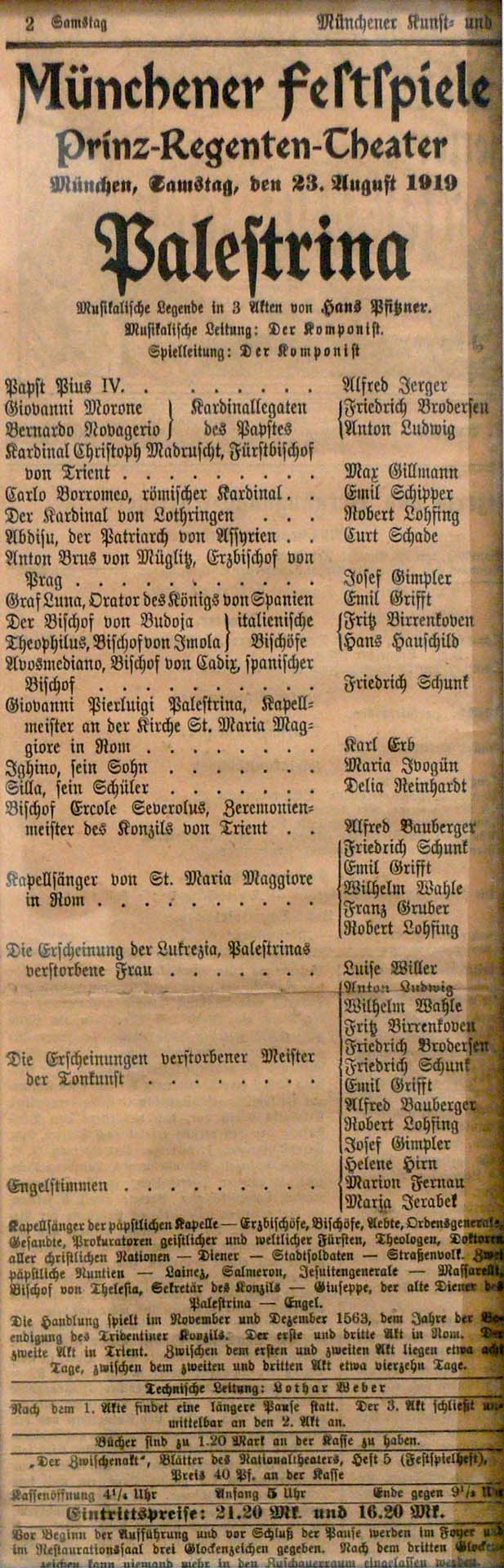

Locandina dell’opera Palestrina di Pfitzner rappresentata al Prinzregententheater di Monaco di Baviera nell’agosto 1919 sotto la direzione del compositore

I cantori poi si ‘perdevano’ sillabe (Domine labia mea aperies che diventava «Domi- labia me- -peries») e lettere intermedie («aiutorium» invece del corretto adiutorium), o aggiungevano la consonante finale di una parola alla vocale successiva (da requiem aeternam a «requiem meternam»), e lettere intermedie con funzione eufonica («allelugia»). Conrad von Zabern riporta un’altra curiosa abitudine che credo non sia del tutto estranea ai cori odierni: quella di aspirare vocali che non presentano alcuna h iniziale o intermedia, trasformando le e di Kyrie eleison in un «he-he-he», come chi porta «pecore al pascolo».

Miti e falsi storici: il presunto intervento di Palestrina

Proprio attorno al tema della comprensibilità delle parole celebri sono divenuti alcuni aneddoti avvenuti nel corso del Concilio di Trento (1545-1563), sinodo indetto dalla Chiesa di Roma in reazione alle istanze di rinnovamento protestanti e in cui si discusse diffusamente anche di musica, destinati ad evolvere e ad alimentare miti e falsi storici, ampiamente smentiti dalla musicologia più attenta ma che tuttora persistono nella cultura corale comune.

Innanzitutto, la (vera) proposta di bandire la polifonia dalla liturgia a favore di un esclusivo ritorno al canto piano, avanzata durante una delle sessioni di discussione del Concilio per difendere l’intelligibilità del testo cantato: l’incredibile mozione, propugnata dai legati papali Giovanni Morone e Bernardo Navagero nel 1563, provocò l’immediata reazione dell’imperatore Ferdinando I, che si schierò in difesa della polifonia e del «dono divino della musica».

In secondo luogo, la vera e propria ‘favola’ secondo cui Giovanni Pierluigi da Palestrina sia intervenuto nel dibattito portando ad esempio virtuoso la sua Missa Papae Marcelli, ‘salvando’ così la polifonia liturgica che, per quanto venisse generalmente considerata l’anticipazione terrena dell’armonia del Paradiso, come abbiamo visto evidentemente non era immune da difetti esecutivi che – insieme all’intreccio contrappuntistico – contribuivano ad oscurarne la declamazione testuale.

Il mito del ‘Palestrina salvatore’ nasce già anticamente, in un trattato di Agostino Agazzari (Del sonare sopra il basso con tutti gli strumenti, 1607), e si diffuse verso l’inizio dell’Ottocento grazie a Giuseppe Baini, primo importante biografo di Palestrina, nonché grazie all’opera lirica Palestrina di Hans Pfitzner (1917), in cui il compositore veste i panni dell’umile eroe ispirato da Dio e dalle anime di antichi polifonisti.

Palestrina, all’epoca maestro della Cappella Giulia, ebbe effettivamente un importante ruolo all’interno del Concilio, in quanto fu incaricato di intraprendere insieme ad Annibale Zoilo una revisione approfondita del repertorio ‘gregoriano’, poi rimasta incompiuta. Nulla si sa invece della presunta esecuzione della Missa Papae Marcelli durante il sinodo al fine di verificarne l’intelligibilità delle parole, né se la Messa sia stata davvero eseguita nel famoso incontro organizzato da Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, ed il cardinale Vitellozzo Vitelli a casa di quest’ultimo il 28 aprile 1565, in cui vennero convocati i cantori papali perché cantassero alcune messe polifoniche al fine di capire se la musica fosse ‘intelligibile’ (incontro che il Baini descrisse indebitamente come organizzato proprio per ascoltare la Papae Marcelli, originando così il falso storico). E non è neppure certo se sia proprio questa la messa inviata anni prima da papa Marcello II all’erudito ed ecclesiastico Bernardino Cirillo, uno dei protagonisti delle discussioni conciliari, a riprova della possibilità di una polifonia che soddisfacesse contemporaneamente ideali di comprensibilità e bellezza (la messa, secondo il musicologo Jeppesen, è verosimilmente databile al 1562-1563 e Marcello II morì nel 1555).

Lo stesso compositore nella prefazione della raccolta che contiene la Papae Marcelli tiene a sottolineare come lo stile adottato in questo II libro (pubblicato nel 1567) fosse ‘nuovo’ («novo modorum genere»), e la messa è esplicitamente intitolata in omaggio al pontefice che nel 1555, dopo aver ascoltato uno degli uffici liturgici del Venerdì Santo, aveva dimostrato attenzione per la tematica della comprensibilità del testo convocando i suoi cantori e rimproverandoli per aver cantato in modo troppo festoso nei giorni della passione di Cristo, e raccomandando loro di pronunciare il testo in modo efficace e adeguato al significato. Eppure, non solo la messa è impostata per 6 voci e non 4 (un organico complesso, che è all’origine di successive riduzioni a 4 parti pubblicate fino al tardo ‘800), ma presenta vasti episodi di intricata struttura imitativa, nonostante Palestrina ricorra effettivamente anche ad una diffusa omoritmia soprattutto fra Gloria e Credo (scelta, tuttavia, condivisa e molto comune).

Cosa avvenne veramente al Concilio?

L’indagine sul reale peso che il Concilio di Trento ebbe effettivamente sullo stile compositivo dell’epoca, ormai condotta attentamente da numerosi studiosi, deve quindi necessariamente tener conto dell’effettivo dibattito che si ebbe sui temi in questione: il malcontento per l’abitudine di impiegare melodie o modelli nati originariamente con testi profani all’interno di composizioni sacre; la politestualità e la mancata intelligibilità del testo cantato per i motivi sopra riportati; il problema del testo liturgico che veniva omesso nelle esecuzioni in alternatim con l’organo; la sostituzione di testi dell’Ordinario con musiche su testi opzionali; e così via. Ma, al contempo, bisogna considerare quali furono le reali disposizioni finali e ufficiali del Concilio: queste, infatti, contengono solo richiami generici alla dignità della musica sacra, e non accolsero affatto il passo tanto spesso citato «ut verba ab omnibus percipi possint» (‘affinché tutti possano distinguere le parole’), che faceva parte del testo preliminare ma che non entrò nel decreto finale del 17 settembre 1562.

Un tema ancora diverso è poi come i singoli vescovi recepirono le direttive ufficiali, talvolta beneficiando anche dei dibattiti precedenti, e contribuendo così a promuovere l’adozione di stili compositivi più omoritmici in certe aree geografiche richiamando espressamente l’autorità del Concilio di Trento (anche se, di fatto, la questione dell’intelligibilità non trovò posto nelle disposizioni finali7). Ne è celebre esempio proprio Carlo Borromeo, che aveva a cuore il tema e richiedeva ai propri maestri di cappella l’impiego dello «stile intelligibile» (fra questi, nel 1570 Vincenzo Ruffo fu autore di messe per la liturgia milanese esplicitamente composte in questo stile ‘tridentino’).

1. Zacconi, Ludovico. Prattica di musica utile et necessaria si al compositore per comporre i canti suoi regolatamente, si anco al cantore per assicurarsi in tutte le cose cantabili. Divisa in quattro libri, Venezia, Girolamo Polo, 1592, c. 52v

2. Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino], 1558, terza parte, cap. 45, p. 204.

3. Vicentino, Nicola. L’antica musica ridotta alla moderna prattica, Roma, Antonio Barre, 1555, libro IV, cap. XXIX, f. 86.

4. Von Zabern, Conrad. De modo bene cantandi choralem cantum in multitudine personarum, Mainz, Peter Schöffer, 1474, p. 61.

5. Per queste citazioni e la questione in generale cfr. Bertoglio, Chiara. La musica e le riforme del Cinquecento, Torino, Claudiana, 2020, pp. 110 e seguenti.

6. Rossetto, Biagio. Blasii Rossetti veronensis Libellus de rudimentis musices, Verona, Stefano Nicolini da Sabbio & fratelli, 1529.

7.«le discontinuità tecnico-compositive fra la produzione pre- e post-tridentina sono raramente dovute direttamente al concilio, le cui direttive si innestarono sulle tendenze musicali dell’epoca, che forse addirittura ne furono in parte responsabili. […] le partiture post-tridentine che si auto qualificano come «conformi alle indicazioni del Concilio» somigliano più a delle affermazioni di ortodossia posteriori che a sforzi deliberati per adattare lo stile alle presunte direttive. L’atmosfera post-tridentina sembrava perciò legittimare i compositori a invocare l’autorità del concilio come garante delle loro scelte stilistiche, corrispondenti più all’estetica musicale e culturale coeva che a richieste specifiche del clero», Bertoglio p. 280.

Scrivi un commento