Il corso AERCO dedicato al Rinascimento e la sua formula innovativa, dalla pandemia a oggi

Foto: Gli allievi del corso “La polifonia rinascimentale in coro” in visita alla Biblioteca Estense di Modena

Il 2020, anno della pandemia, fu un annus horribilis per i cori: tutti furono costretti a sospendere l’attività e parecchi non sono, purtroppo, mai più riusciti a riprenderla. Alla fine dell’anno mi trovavo in uno stato di profonda “prostrazione musicale”, una vera e propria crisi di astinenza dalla musica, dopo oltre 30 anni di pratica in cori amatoriali dal vasto repertorio sacro di ogni epoca, dal gregoriano al contemporaneo. Una (benedetta) sera mi imbattei in un post di AERCO che pubblicizzava un corso online e in presenza, in sicurezza: “La polifonia rinascimentale in coro, teoria e pratica: dalle fonti antiche al cantar insieme”. Dopo due minuti e due click mi ero già iscritta: sarà stata la crisi di astinenza musicale, sarà che cantando i capolavori di quei compositori mi ero sempre chiesta come “funzionasse” ai loro tempi la pratica corale, sarà che, per motivi familiari, sono cresciuta a pane e libri: di corali manoscritti e volumi di musica a stampa ne avevo già visti tanti, senza capire fino in fondo… insomma, con grande entusiasmo e immensa curiosità iniziai a seguire il corso. Mi si è, letteralmente, aperto un mondo e da allora non ho più smesso. Il corso si è ripetuto annualmente, ora sono già al quinto anno e non riesco a immaginare un futuro senza il mio amato corso di polifonia. Crea dipendenza!

Gli allievi del corso “La polifonia rinascimentale in coro” in visita alla Biblioteca Estense di Modena

Il corso è tenuto da Silvia Perucchetti, musicologa esperta, disponibilissima e, soprattutto, entusiasta di ciò che insegna. Ogni incontro è un tassello in più per aiutare a comporre il grande mosaico della musica rinascimentale. Tutti gli aspetti del “far musica” sono considerati: il posizionamento fisico dei cantori nel contesto dell’esecuzione musicale tramite l’esame dell’iconografia, dalla quale si ottengono anche spunti di organologia, la produzione della musica a stampa e le tecniche tipografiche, la lettura dalle fonti, che ho trovato sorprendentemente facile, tutto sommato, una volta acquisiti alcuni principii di base.

Molto intrigante il cercare di spogliarsi delle nostre nozioni musicali, frutto di un’esperienza plurisecolare post rinascimentale, e di porsi di fronte alle fonti con la mentalità dei cantori di allora – che pure avevano competenze e capacità oggi assolutamente rarissime – dimenticando le moderne concezioni di tempo e tonalità e accettando che non tutto ciò che deve essere eseguito debba per forza essere scritto, dato che all’epoca venivano considerati ovvî alcuni concetti che oggi non lo sono.

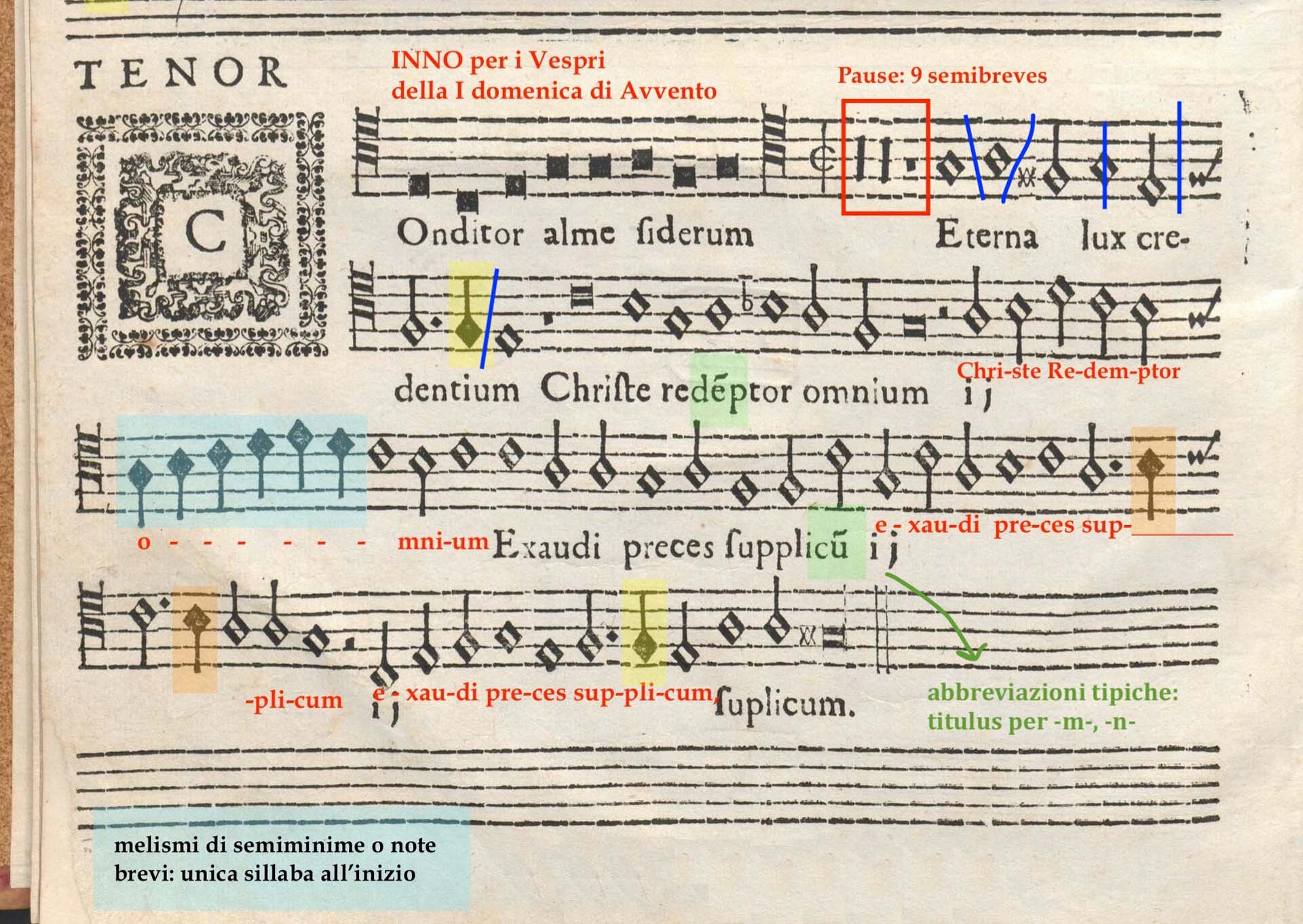

Il Musices liber primus di Diego Ortiz (1565) conservato nell’Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola

Negli incontri online si affronta la parte teorica, con l’uso di slide che sono poi messe a disposizione dei partecipanti, così come la registrazione di tutte le lezioni. In ogni momento si possono porre domande in assoluta libertà e ciò consente di soddisfare tutte le curiosità dei partecipanti che, in parte, sono affezionati frequentatori da anni; molti altri se ne sono aggiunti ogni anno, grazie anche alla possibilità di usufruire dei contenuti tramite la piattaforma Sofia per insegnanti. Il taglio divulgativo, ma tecnicamente serio, permette la partecipazione non solo di musicisti e direttori di coro ma anche di amatori con conoscenze teoriche più o meno avanzate. Trovo la scelta di condurre una parte del corso online particolarmente indovinata, poiché consente la partecipazione anche a persone che vivono al di fuori dei confini regionali e addirittura nazionali. Notevoli gli innumerevoli spunti bibliografici forniti da Silvia, che è anche esperta catalogatrice di fondi librari e musicali ed è sempre a disposizione per chiarire dubbi, correggere trascrizioni e commentare esecuzioni: il corso ha, infatti, un approccio laboratoriale che permette, a chi lo desidera, di misurarsi nella trascrizione di brani dalla notazione antica e di porre quesiti anche particolarmente specialistici.

Il Musices liber primus di Diego Ortiz 1565 conservato nellArchivio Storico Diocesano di Modena Nonantola – foto di Marcello-Romani

Le lezioni in presenza, concentrate in alcuni weekend, sono l’occasione per mettere in pratica quanto appreso, favorendo gli scambi di esperienze interpersonali e il nascere di nuove amicizie grazie anche ai momenti conviviali che, trovandosi a Parma, sono di livello! Due giorni intensivi spesi a cantare, cantare, cantare: in gruppo davanti a un badalone, battendosi il tempo con la mano sulla spalla, leggendo dalle fonti, interrogandosi sul significato di ogni segno, cercando la giusta interpretazione tramite la sperimentazione di varie soluzioni, dirigendo a turno, il tutto preceduto da esercizi per la cura della vocalità e dell’intonazione, che non fanno mai male…

Quasi tutti gli anni, al termine del corso, sono state organizzate “gite” altamente istruttive e congegnate appositamente per farci – se possibile – innamorare ancora di più della materia. Un anno siamo stati a Bologna, a visitare la collezione Tagliavini di antichi strumenti a tastiera; abbiamo visitato privatamente gli organi di San Petronio, dove abbiamo cantato al monumentale badalone, e il Museo internazionale e Biblioteca della Musica, dove è conservato il primo libro musicale a stampa.

Un altro anno abbiamo visitato il duomo di Parma e il complesso di San Giovanni Evangelista, con la sua grande sala affrescata e i libri corali esposti; abbiamo anche cantato nella splendida sacrestia antica. Ancora, a Modena, abbiamo visitato l’Archivio diocesano e cantato davanti al libro corale originale la Salve Regina di Ortiz… dopo secoli quelle pagine hanno nuovamente risuonato! L’emozione è continuata alla Biblioteca Estense di Modena, che ci ha dischiuso i suoi tesori permettendoci di ammirare lo splendido volumetto manoscritto e finemente illustrato di Beatrice d’Este (il famoso manoscritto alfa.F.9.9, databile al 1495 circa) dal quale abbiamo cantato uno strambotto trattato a lezione. Distaccarci è stato davvero difficile! L’anno passato, al termine del corso, è stato organizzato un piccolo concerto nella chiesa parmense di S. Uldarico, nell’ambito di Voci nei Chiostri, dove abbiamo avuto la possibilità di eseguire ciò che avevamo imparato davanti a un folto pubblico entusiasta. Infine, una piccola rappresentanza degli allievi del corso ha accompagnato Silvia alla gremitissima presentazione del volume Voci e vocalità nella cultura occidentale, una raccolta di saggi edita da Armando, del quale è coautrice, al Museo della Musica di Bologna. In quell’occasione sono stati eseguiti alcuni brani tratti da fonti conservate nel Museo, alla presenza di musicologi di fama internazionale.

La prima strofa dell’inno Conditor alme siderum di Palestrina con gli appunti del corso “La polifonia rinascimentale in coro”

Che dire? “Mai più senza” sarebbe poco originale… ma quando mi sorprendo a fischiettare quella villanella che mi martella nella mente, quando mi faccio rapire da un libro corale esposto in un museo e provo a canticchiare – sommessamente eh, perché l’errore è dietro l’angolo! – per vedere “come suona”, quando capisco che, anche musicalmente, sono il frutto di ciò che mi ha preceduto e sento in me la gioia di riuscire a trasmettere a chi mi ascolta anche solo una minima parte di ciò che sto provando… allora sì che mi si è spalancato un mondo, un immenso e affascinante mondo, che senza i click di quella (benedetta) sera in piena pandemia, che mi hanno letteralmente cambiato la vita, probabilmente non avrei mai conosciuto. Grazie AERCO, grazie Silvia per aver reso possibile tutto ciò!

L’offerta formativa di AERCO

L’Accademia AERCO, istituita nel 2019, è un centro di formazione d’eccellenza per la direzione e il canto corale. Nell’anno accademico 2024-2025 l’Accademia continua a offrire un percorso triennale per direttori di coro, corsi di aggiornamento per coristi e la Scuola Permanente di Canto Gregoriano; le lezioni si svolgono nei fine settimana presso La Casa della Musica di Parma, in accordo con l’Amministrazione Comunale. Grazie alla presenza di docenti esperti, l’Accademia offre un percorso completo che si rivolge a direttori, cantori, compositori e insegnanti, strutturato e qualificato per migliorare la pratica corale e approfondire la tradizione musicale: l’anno in corso ha coinvolto, ad esempio, docenti quali Tullio Visioli (esperto nella coralità infantile) e Martino Faggiani (maestro del Coro del Teatro Regio di Parma); Tecnica della direzione e Repertorio corale sono stati affidati a Fabrizio Barchi, Vocalità e consapevolezza a Marta Guassardo, mentre Daniele Sconosciuto ha curato Lettura della partitura e Lettura cantata.

Oltre all’Accademia è vasta e vivace anche l’offerta formativa promossa dalle Delegazioni provinciali: ogni provincia ha infatti attivato un proprio corso di alfabetizzazione musicale per coristi (Il coro studia!), a cui si aggiungono varie altre occasioni di approfondimento, come i corsi di vocal pop (a Modena), il corso Il coro ricorda (dedicato al canto popolare), e il corso di polifonia rinascimentale incentrato sulla lettura dalle fonti originali a cura di Silvia Perucchetti.

Per informazioni dettagliate su programmi, docenti e modalità di iscrizione, visita il sito ufficiale dell’Accademia AERCO!

Scrivi un commento