Costruzione melodica gregoriana e palestriniana a confronto

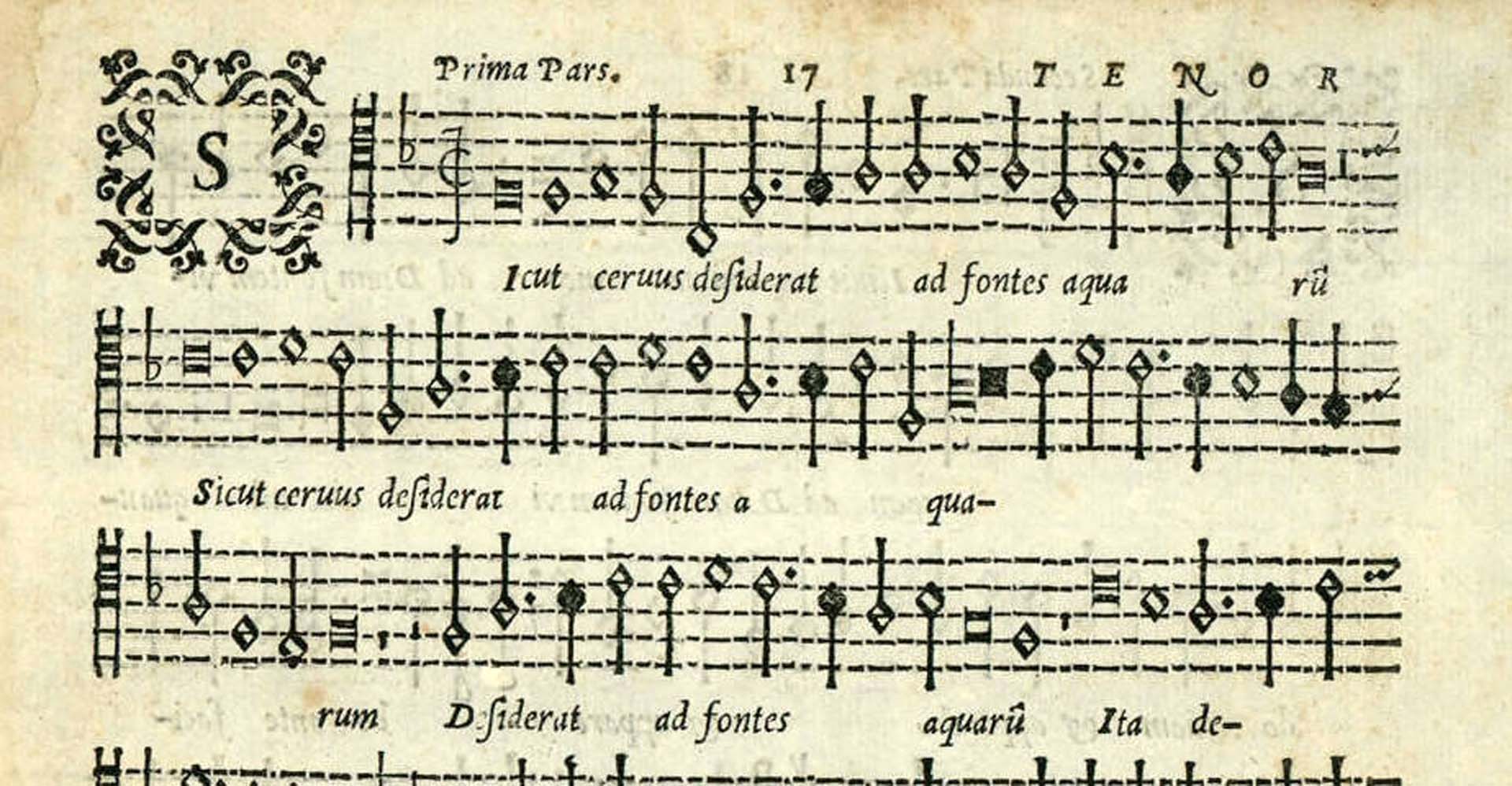

Foto: Palestrina, Sicut cervus, parte del tenor (Venezia, Scotto, 1588) – particolare

Lo scopo di questo articolo è ricercare, se ve ne sono, i punti di contatto fra la logica compositiva del canto gregoriano e quella della melodia palestriniana. Non ci occuperemo, quindi, delle composizioni su temi gregoriani, quanto piuttosto della tecnica compositiva del Palestrina a prescindere dall’originalità dei temi, cercando di dimostrarne i criteri in riferimento alla lezione del canto piano. Dopo una presentazione delle caratteristiche della melodia gregoriana, nel prossimo numero di FarCoro procederemo – tramite un’analisi puramente dimostrativa – alla ricerca di tali caratteristiche nel comporre palestriniano, onde apprezzare continuità e novità nell’utilizzo dei criteri.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di impostazione teorica è bene chiarire ulteriormente i limiti di questo lavoro, che si focalizza su repertorio vocale-corale: tutte le evidenze che risulteranno, deriveranno, quindi, dal dato imprescindibile della parola, dal testo che tanto il canto gregoriano quanto le composizioni di Palestrina (messe, inni, mottetti e madrigali) hanno alla base. Questa consapevolezza è dirimente perché, ovviamente, quanto qui verrà analizzato e mostrato potrà trovare una sua bontà d’utilizzo nella scrittura anche dei moderni compositori soprattutto nel repertorio vocale, pur non disdegnando un’applicazione più ampia, con le dovute ricomprensioni.

Gli elementi strutturali della costruzione melodica gregoriana

«Il canto gregoriano è un testo […] legato indissolubilmente ad una melodia. Dal testo […] il compositore trae l’ispirazione della melodia, sottoponendola al ritmo della parola e alle leggi del genere melodico e della modalità delle forme1».

Il canto gregoriano è prosodia testuale espansa da una melodia, che contiene in sé sia l’elemento sonoro che quello ritmico; di un ritmo, però, che non possiamo paragonare alla nozione di tempo cui siamo abituati, quanto piuttosto ad un sistema di gerarchie temporali anzitutto tra lettere, sillabe, parole, frasi ed elementi neumatici2. La costruzione della melodia gregoriana, dunque, seppur originale, non può prescindere dal grandissimo vincolo testuale, che le impone determinate movenze e ritmi in base a sillabe (toniche), parole, frasi e periodi:

«La melodia gregoriana, nella sua formazione originaria, non fa altro che assecondare docilmente la naturale struttura della parola latina nonché le esigenze di una corretta declamazione, nasce e si sviluppa in un determinato testo, da cui assume le qualità grammaticali e fonetiche. La melodia gregoriana è la forma sonora stessa della parola, incardinata nella declamazione di un discorso, dove l’elevazione o l’abbassamento della voce sono rispettivamente riconoscibili nei momenti di tensione e distensione della frase parlata»3.

Simbiosi verbale-melodica

Dunque, per comprendere la costruzione della melodia gregoriana il necessario punto di partenza consiste nell’analisi generale e accurata della prosodia del testo latino; uno studio capillare, anche se forse oggi un po’ desueto4, dei fenomeni acustici riferibili ad un testo in tutte le sue componenti (dalla più piccola: la lettera, alla più grande: il periodo) è stato condotto negli anni ’50 del ‘900 dal p. Pellegrino Ernetti e raccolto prima nel suo Trattato generale di canto gregoriano5 e poi in un articolo dal Passalacqua dal titolo La teoria ritmica delle onde melodiche6 – articolo che, insieme al Trattato di Ernetti, è molto interessante anche per le tavole grafiche inserite, che permettono di visualizzare il comportamento acustico delle onde sonore rispetto al testo e al canto gregoriano (oscillografia) e dimostrano la logicità delle teorie dell’autore, disegnando gli archi sonori non solo su ogni sillaba, ma anche su ogni parola e ogni frase:

Due affermazioni, in tal senso, ci sembrano particolarmente significative; si tratta delle definizioni cui Ernetti giunge al termine del lavoro, e riguardano l’una il ritmo7 verbale e l’altra il ritmo melodico:

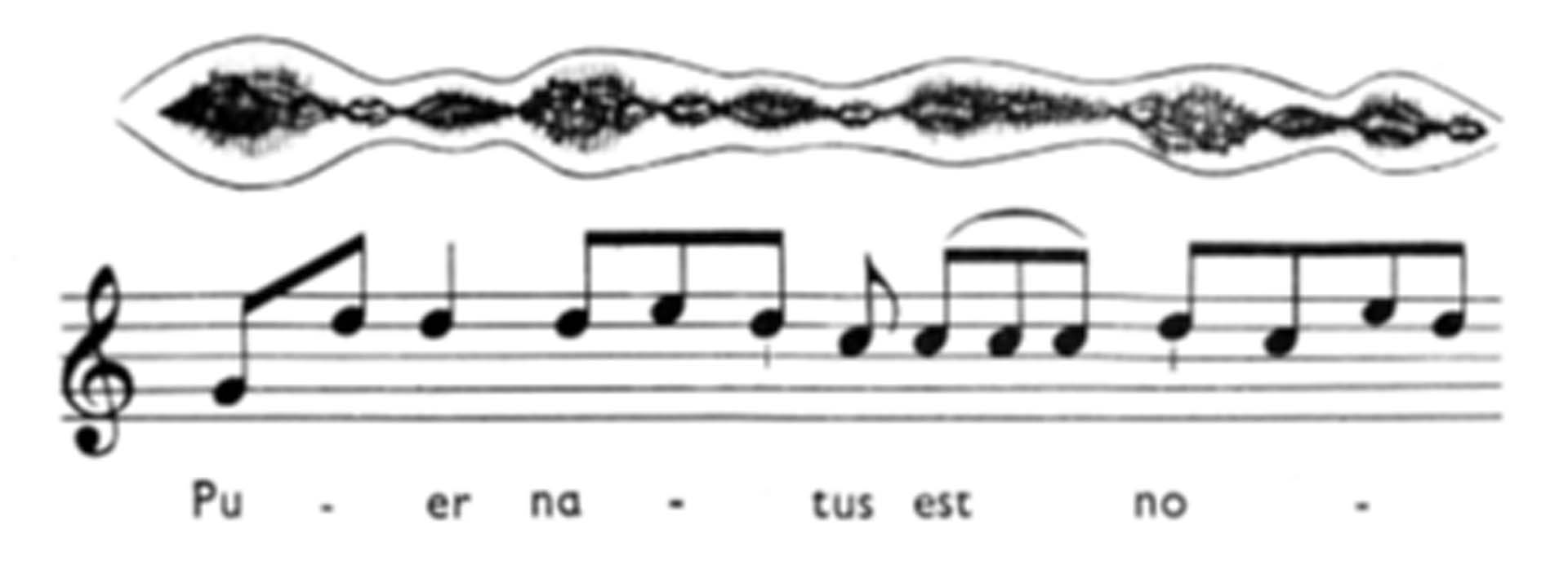

L’introito Puer natus est nobis

«Il ritmo verbale è il fluire di onde melodiche più o meno ampie, le quali salgono sulla sillaba tonica e discendono sulle atone. […] Il ritmo (melodico) è il fluire ordinato di onde melodiche, ciascuna delle quali si apre sull’arsi e si chiude sulla tesi»8.

Comprendiamo che, in questa visione, la melodia gregoriana consiste nell’organizzazione sonora della melodicità insita in una parola: più nello specifico, possiamo asserire che, nell’economia di una parola, la sillaba tonica avrà caratteristiche melodiche (tenderà a salire, creando un apice), durata (sarà più lunga) ed intensità (sarà più sonora, recando in sé l’accento) maggiori rispetto alle sillabe atone, sia precedenti che seguenti, che risulteranno meno apicali, più brevi e meno forti9; tale forma elementare di ritmo va, naturalmente, applicata poi espandendola a contesti sempre maggiori: dalla parola al sintagma, dal sintagma alla frase, dalla frase al periodo, dal periodo all’intero brano; in tal modo avremo archi melodici sovrapponibili ed includibili tutti nell’unico grande arco che comprende l’intero brano. Questo arco10, come la nozione di ritmo, include in sé non soltanto il movimento melodico, ma anche gli elementi agogico e dinamico che, ovviamente, procedono di pari passo: «Non esiste relazione da slancio a posa tra due sillabe ovvero tra due note, se simultaneamente non sussistano le tre qualità fisico-acustiche: melodicità, durata e intensità, in grado maggiore sulla prima, ed in grado minore sulla seconda nota o sillaba»11.

Estetica ed esegetica

Il testo da cui dipende il canto gregoriano non è un testo qualsiasi, ma Parola di Dio; come tale, il contesto del suo utilizzo ne condiziona fortemente la forma. Un primo condizionamento riguarda la sfera pratica della forma richiesta nel particolare momento liturgico cui è destinato: la celebrazione della Messa non è quella dell’Ufficio, un introito non è un alleluia, un responsorio non è un’antifona. Tre sono le forme cui possiamo ricondurre il repertorio gregoriano: quella antifonica (un’antifona viene intercalata da versetti), quella responsoriale (che contiene una risposta e quindi un dialogo), quella diretta (di seguito senza ripetizioni); ognuna di esse è dirimente nella costruzione estetica12 della melodia che deve essere subito associata ai tre stili sillabico (ad ogni sillaba corrisponde un suono), semi-ornato (ad ogni sillaba corrisponde un gruppo neumatico di pochi suoni) e ornato (ad ogni sillaba corrisponde un gruppo neumatico di molti suoni).

A tale prima classificazione di forma e stile bisogna aggiungere il concetto di logica formulare:

«Se per forma intendiamo il modo con cui il testo si comunica in ambito liturgico, per formula possiamo intendere ogni struttura compositiva, di dimensioni estremamente variabili, fondata sul principio dell’allusione. […] Il concetto di formula si basa sulla constatazione oggettiva di un procedimento melodico-ritmico ripetuto tante volte e allo stesso modo con testi diversi. […] La formula non è un dato melodico astratto a cui aderiscono testi diversi, bensì un procedimento per mezzo del quale testi diversi risuonano allo stesso modo»13.

Questa affermazione sulla logica formulare conduce il discorso ad una domanda di senso: perché testi diversi dovrebbero risuonare allo stesso modo? Entra qui in gioco il concetto di esegesi; la melodia gregoriana, infatti, lungi dal voler soltanto amplificare la prosodia naturale della parola e del testo cui si riferisce, ne intende anche spiegare il significato a più livelli. Un primo livello può riguardare l’area semantica o il senso sotteso della parola di riferimento: un esempio di entrambi i movimenti è riscontrabile nel communio Jerusalem surge (Graduale Triplex 20), dove il verbo surge (‘alzati’) corrisponde all’apice di un moto ascendente, mentre il sintagma quæ veniet tibi (‘che verrà a te’), avendo in sé l’idea della discesa del Verbo eterno nell’incarnazione, corrisponde a un episodio melodico discendente.

Il communio Jerusalem surge (Graduale Triplex 20)

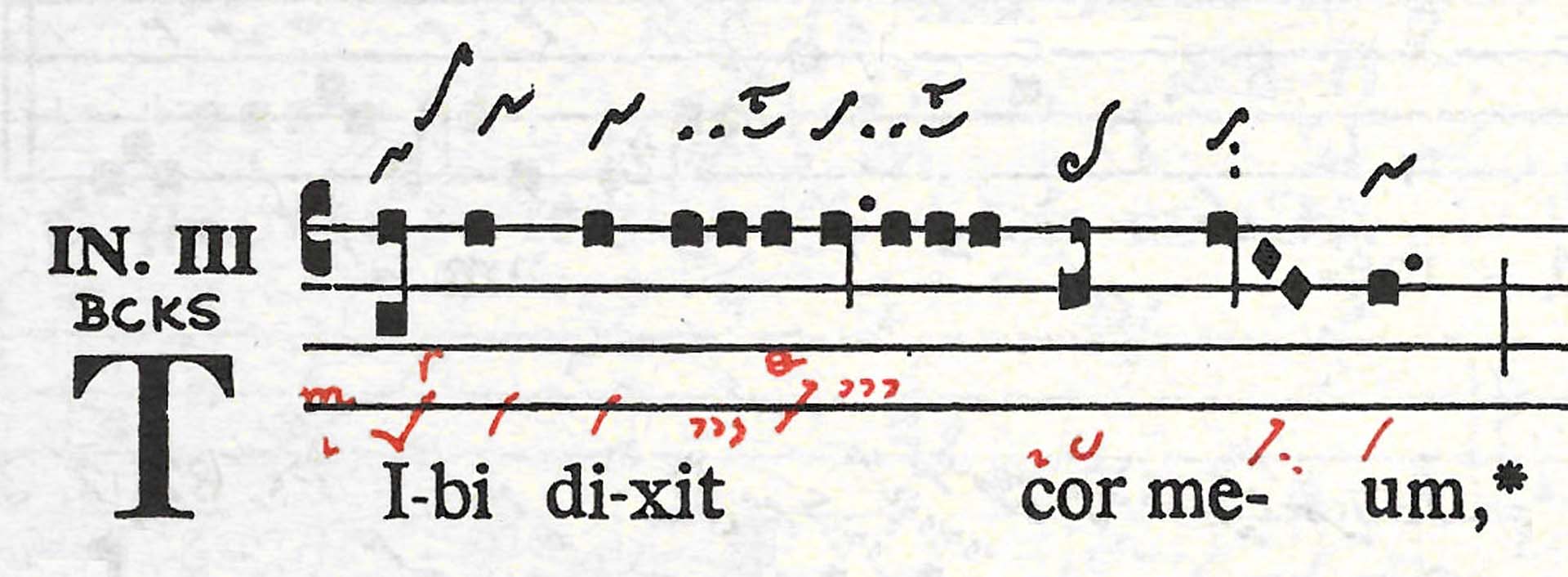

Ancora, la melodia gregoriana può evocare, quasi come una onomatopea, il significato della parola cui si riferisce: è il caso delle 7 repercussiones concentriche sul verbo dixit (cfr. l’introito Tibi dixit, Graduale Triplex 88), in cui l’atto del parlare è evocato dalla ripetizione dei suoni sulla corda di recita:

L’introito Tibi dixit (Graduale Triplex 88)

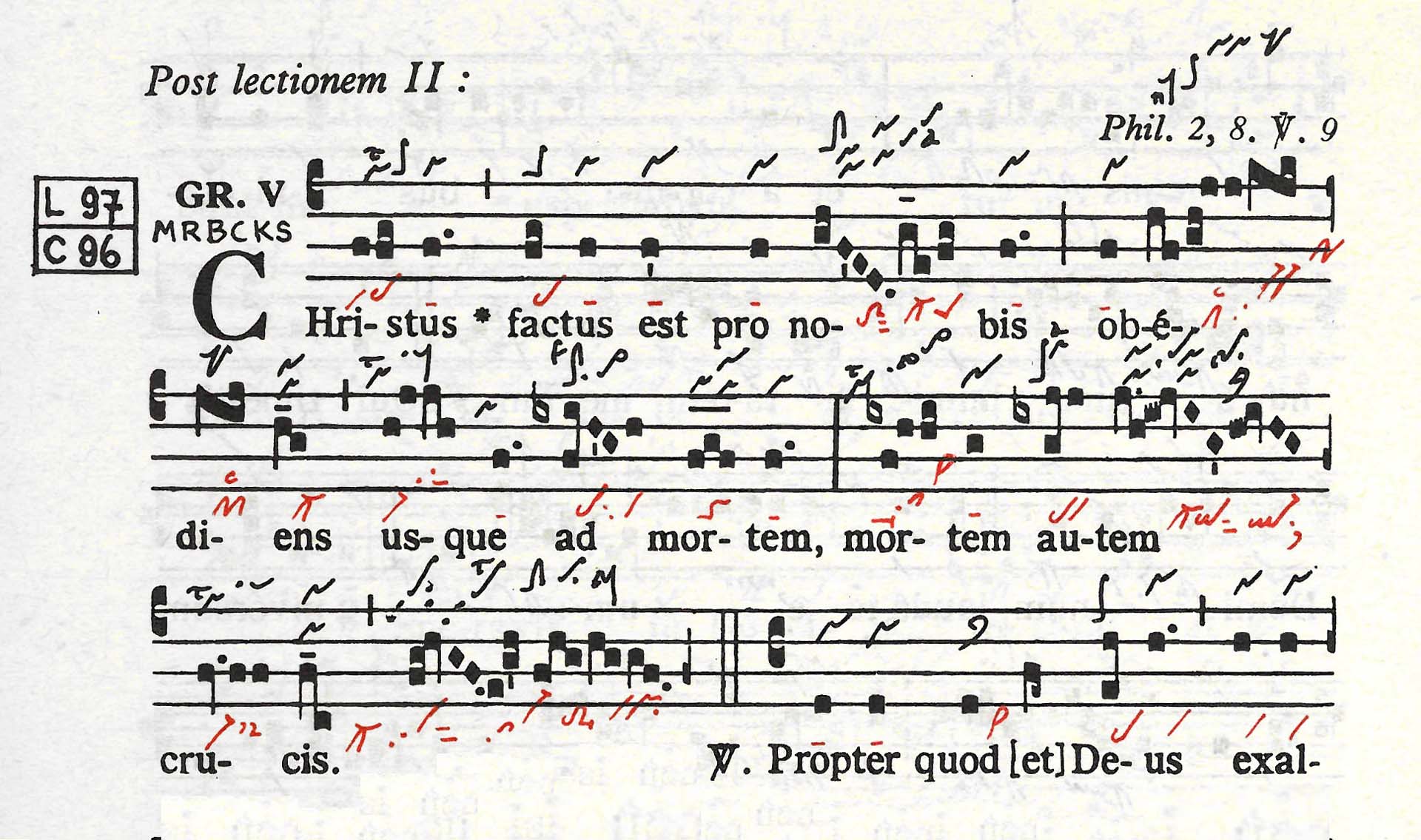

Un secondo livello, di natura più interpretativa, riguarda l’enfatizzazione di specifiche parole all’interno di una frase, ritenute più importanti a livello teologico14; tipici in questo senso sono due processi: anzitutto l’ornamentazione melismatica e l’innalzamento melodico (apice) del termine importante; in secondo luogo la dilatazione dei valori che lo interessano per mezzo di scritture non corsive (episemi, liquescenze, neumi di conduzione, neumatica complessa, etc…). Si veda ad esempio il trattamento dei termini obœdiens e crucis nel graduale Christus factus est (Graduale Triplex 148):

Christus factus est (Graduale Triplex 148):

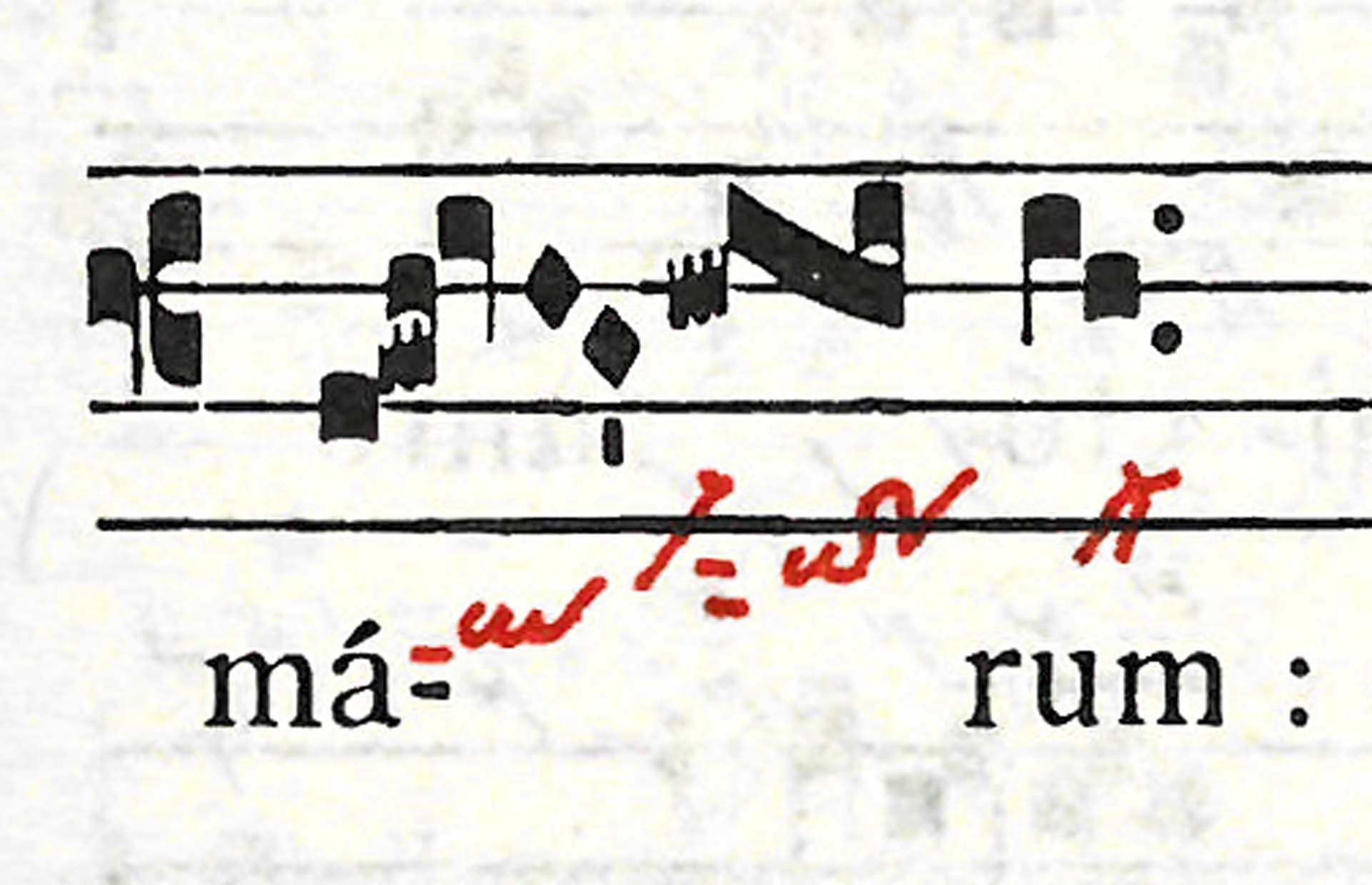

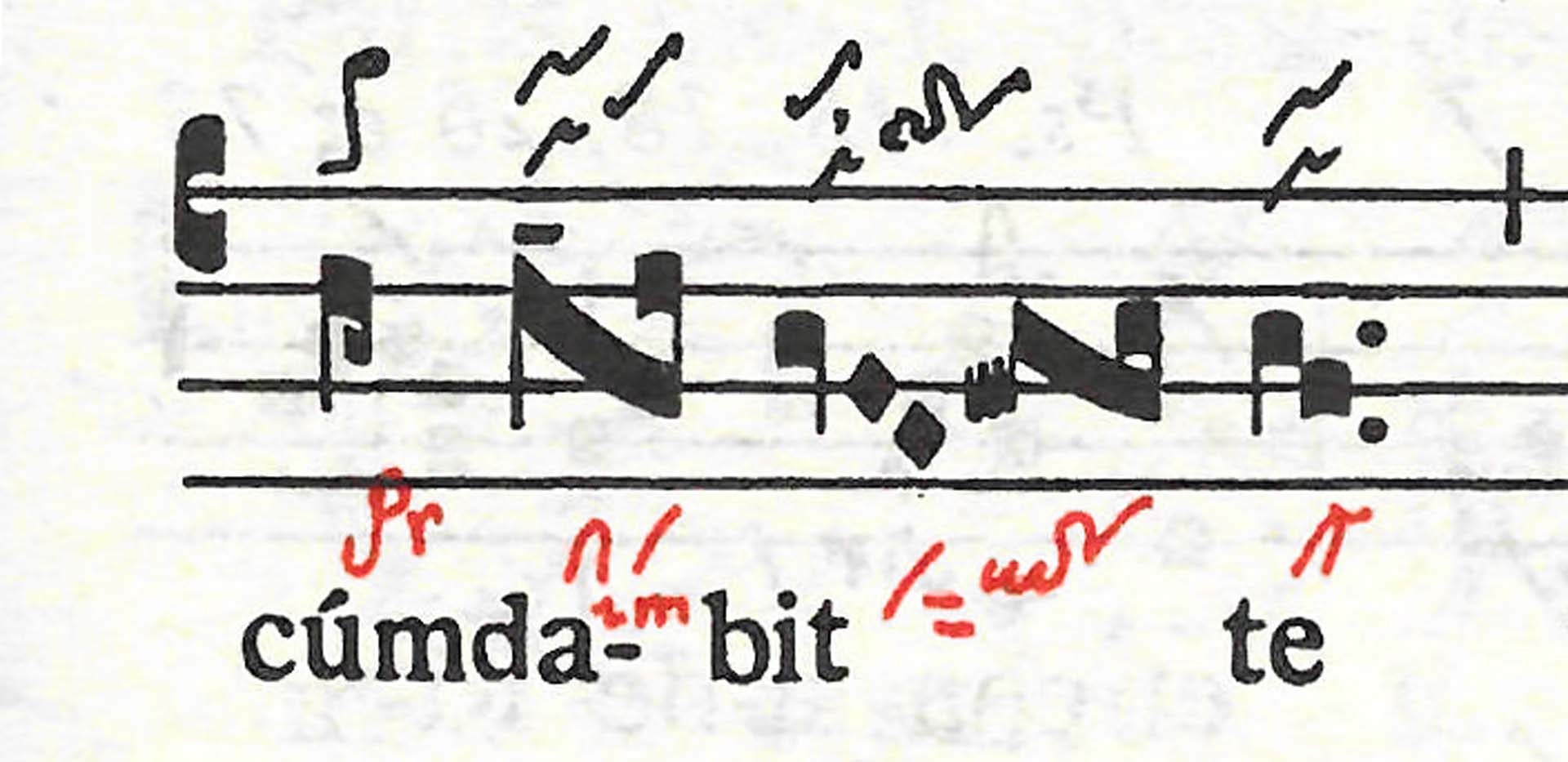

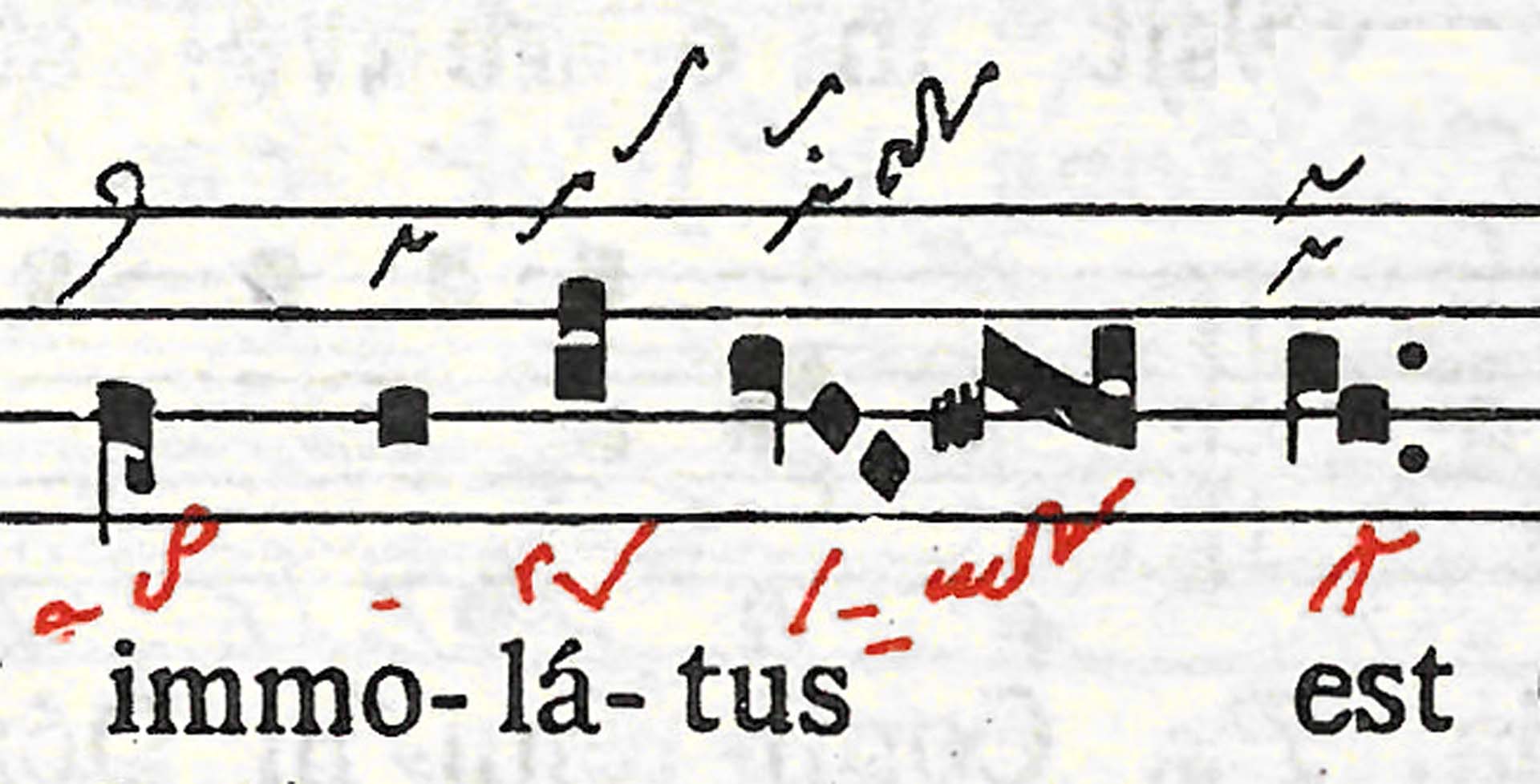

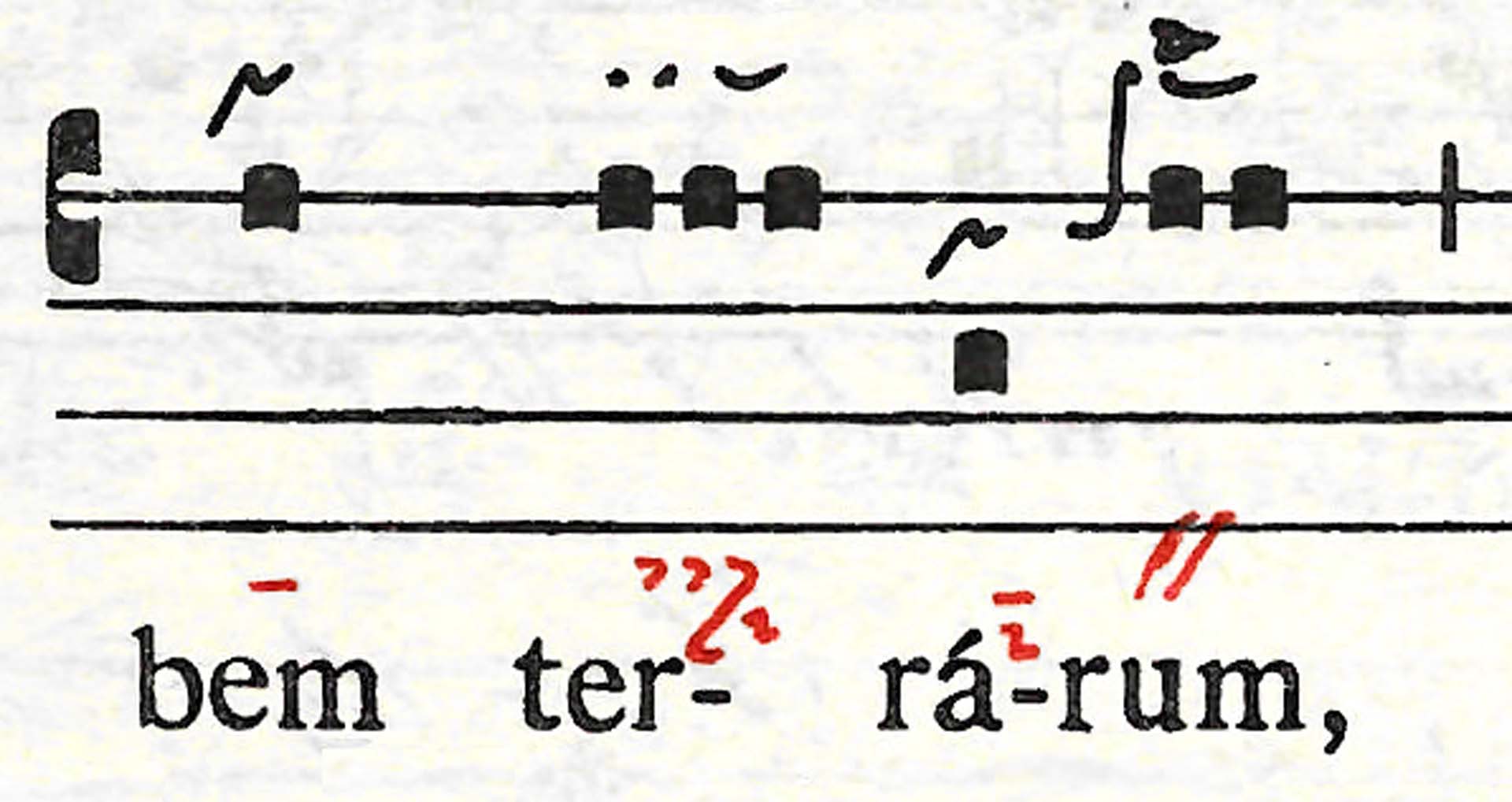

Un terzo livello, più allegorico, può invece tessere una fitta rete di rimandi tramite il ribadirsi di formule e ambiti modali15 ad esempio, una stessa formula unisce il communio Scapulis suis (Graduale Triplex 77) della I Domenica di Quaresima, il responsorio Ingrediente Domino (Graduale Triplex 143) della Domenica delle Palme e il communio Pascha nostrum (Graduale Triplex 199) del giorno di Pasqua: la formula, identica nella melodia e nel ritmo (financo nei nomi delle note), si trova rispettivamente su circumdabit te, su palmarum e su immolatus est:

Formule melodiche dal communio Scapulis suis, il responsorio Ingrediente Domino e il communio Pascha nostrum (Graduale Triplex 77, 143, 199)

Questa concordanza non è casuale e ha un fortissimo rimando cristologico: colui che è circondato dalla protezione del Padre, e che quindi è Figlio di Dio, è lo stesso che è stato immolato e ha così ottenuto la palma del martirio. La palma, nella simbologia semitica, era considerata simbolo di rinascita: si credeva infatti che morisse per fruttificare e poi rinascesse dai frutti. L’allusione alla morte del Cristo e alla sua risurrezione è lampante. La composizione e l’organizzazione del repertorio gregoriano non sembra esser frutto di episodi isolati e indipendenti, quanto piuttosto di un progetto unitario e teologicamente concepito, in cui nulla è stato lasciato al caso.

Note

1. A. Turco, Iniziazione al canto gregoriano, Città del Vaticano, LEV, 2016, p. 81 (Didattica e saggistica 1, collana del PIMS). Cfr. anche: L. Augustoni, Parola e neuma. Dati fondamentali per l’interpretazione gregoriana, in L’interpretazione del canto gregoriano oggi. Atti del Convegno Internazionale di Canto Gregoriano, Arezzo, 26-27 agosto 1983, a cura di D. Cieri, Roma, Pro Musica Studium, 1984, p. 22: «Prima ancora dei segni paleografici va rispettato l’altro essenziale fondamento dell’interpretazione gregoriana: il testo. Difatti esso si unisce in simbiosi con la melodia. Nel gregoriano il testo esiste nella sua funzione rituale soltanto melodicamente modulato e le melodie non possono vivere senza il testo: molti segni paleografici, come per es. quelli liquescenti, non hanno ragione d’essere se non per il loro stretto legame col testo». Le attestazioni dell’imprescindibilità della diade testo-melodia in merito alla composizione gregoriana sono infinite: abbiamo citato queste due solo a mo’ d’esempio per rappresentarle, in qualche modo, tutte.

2. Cfr. A. Corno-G. Merli, La melodia gregoriana, in Alla scuola del canto gregoriano. Studi in forma di manuale, a cura di F. Rampi, Parma, Musidora, 2015, p. 305: «Altri aspetti concorrono all’evoluzione della melodia e quindi della modalità, intesa come modo di procedere di una forma sonora che realizza le qualità grammaticali e semantiche del testo. Uno di questi aspetti viene identificato con il carattere melodico dell’accento latino. In tale direzione si muove Paolo Ferretti quando, nella sua Estetica gregoriana, afferma che tra la struttura della melodia gregoriana e gli accenti grammaticali del testo latino esiste un intimo rapporto di dipendenza».

3. Ivi, pp. 305-306.

4. Bisogna riconoscere che questo studio, basato su registrazioni soggettive di brani gregoriani, risente della interpretazione dei cantori. Se il problema si pone in misura minore riguardo al genere sillabico, i generi neumatico e melismatico risultano, oggi, parecchio problematici: gli studi paleografici, infatti, hanno potuto dimostrare la tensione dinamica interna dei singoli neumi, che nel contributo dell’Ernetti, ancora sconosciuta, è del tutto disattesa.

5. P. M. Ernetti, Canto gregoriano. Trattato generale ad uso dei seminari ed istituti religiosi, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1960-1964.

6. C. Passalacqua, La teoria ritmica delle onde melodiche, «Jucunda laudatio», 1-4 (1963), pp. 14-25, 76-79, 138-144, 204-208. A partire da queste considerazioni è stato possibile superare l’allora in voga ritmicità solesmense, dimostrata infondata (cfr. in particolare le pp. 207-208).

7. La nozione di ritmo, in questo caso, è ancora differente rispetto alla nostra: in essa, infatti, si condensano non solo l’aspetto puramente temporale, ma anche quello melodico e agogico (melodicità, intensità e quantità).

8. Passalacqua, La teoria ritmica delle onde melodiche, p. 16.

9. Passalacqua, La teoria ritmica delle onde melodiche, pp. 138-139. Questo processo verrà poi chiamato da Turco verbo-modalità: «La parola contribuisce alla determinazione del modo e della griglia modale di un canto, tramite l’elemento costitutivo dell’unità verbale, la sillaba finale. Nella relazione “accento-finale”, applicata alla parola latina, l’accento della parola è essenzialmente acuto, e il canto gregoriano non fa che tradurre questa elevazione sulle corde modali saltuarie. Se, ad esempio, una parola è proclamata su una corda, l’accento canta oltre la modalità su un grado ornamentale, ed il ritorno alla corda modale avviene sulla sillaba finale, cadenza della parola, dando l’impressione di una risoluzione, di un ritorno all’equilibrio, dopo lo slancio melodico dell’accento», in A. Turco, Il neuma e il modo. Le incidenze verbo-modali sulla notazione neumatica, Città del Vaticano, LEV, 2018, p. 257 (Didattica e saggistica 2).

10. È bene notare che, sebbene nella grande maggioranza dei casi l’apice melodico sia verso l’acuto, è possibile che l’arco sia rovesciato e l’apice melodico sia verso il grave, specialmente in riferimento a termini singoli (cfr. l’introito Spiritus Domini, Graduale Triplex 252: la parola terrarum).

11. P. M. Ernetti, Canto gregoriano. Trattato generale, vol. 2: Ritmica: contrappunto verbale-melodico, simbiosi verbale-melodica, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1961, pp. 102-103.

12. F. Rampi-A. De Lillo, Nella mente del notatore. Semiologia gregoriana a ritroso, Città del Vaticano, LEV, 2019 (Didattica e saggistica 3), p. 30 e seguenti.

13. F. Rampi-A. De Lillo, Nella mente del notatore, pp. 47-49

14. Cf. F. Rampi-A. De Lillo, Nella mente del notatore, p. 55.

15. Si pensi alla stranezza del modo (deuterus plagalis) dell’introito Resurrexi (Graduale Triplex 196) del giorno di Pasqua: una modalità associata al pianto e al lutto che presta il suo ambito sonoro ad un testo pieno di potenza e gioia. In realtà questo ambito modale è proprio di tutta la Settimana Santa (tutti gli introiti sono in deuterus) e culmina nell’introito Nos autem (Graduale Triplex 162) della Missa in cœna Domini del Giovedì Santo. Anche qui il rimando teologico e cristologico è chiaro: colui che è risorto è lo stesso che ha subito la passione e la morte in croce, non si dà l’una senza le altre.

Continua sul prossimo numero

Scrivi un commento