Foto: Domenico Bartolucci alla guida della Cappella Sistina (per concessione della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci)

Cosa hanno in comune i due compositori e musicisti Giovanni Pierluigi da Palestrina e Mons. Domenico Bartolucci? La domanda appare legittima e sensata ma, al tempo stesso, la risposta si trova facilmente. Per individuare diversi elementi che legano i due compositori a distanza di secoli, è sufficiente infatti mettere a confronto la produzione compositiva e la biografia di entrambi. A questo proposito basti pensare che nel 1947, al termine dell’esecuzione del poema sacro Baptisma di Bartolucci (nell’Aula Magna del PIMS – Pontificio Istituto per la Musica Sacra), Mons. Frediani, presente all’esecuzione e prefetto della Cappella Liberiana di S. Maria Maggiore a Roma, propose al giovane compositore di assumerne la direzione: questo ruolo era appartenuto a Palestrina secoli prima. Successivamente Bartolucci fu nominato Direttore Perpetuo della prestigiosa Cappella Sistina (dal 1956 al 1997) da Pio XII (fu nominato a soli 39 anni, dopo la morte di Perosi), luogo determinante dal punto di vista musicale anche per il compositore cinquecentesco. Il fine di Bartolucci fu quello di riformare inizialmente il coro presente e di compiere la missione di evangelizzazione attraverso i tanti appuntamenti corali che vedevano lui stesso e i cantori proporsi musicalmente non solo durante le liturgie, ma anche attraverso concerti in Italia e in tutto il mondo.

Nei programmi era difficile che mancasse un brano proprio di Palestrina, tanto che alle volte lo stesso Bartolucci affermò che «io ho pensato sempre a Palestrina ed alla Sistina e poco a me stesso», frase in linea con lo spirito di dedizione al ruolo che ricopriva e che testimoniava l’importanza e l’influenza che ebbe il compositore cinquecentesco per Bartolucci, e l’ammirazione da lui nutrita per l’illustre predecessore.

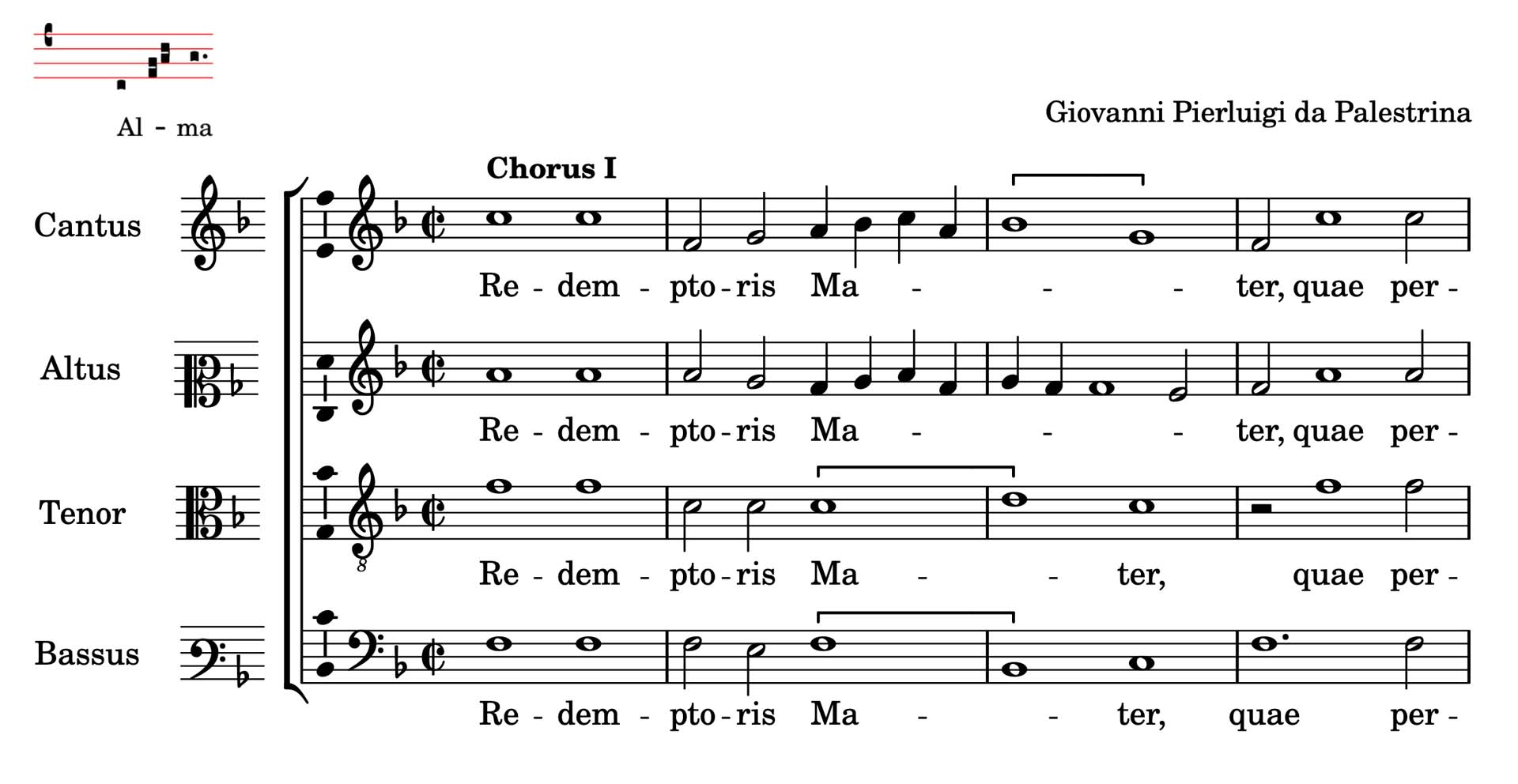

Proprio riguardo all’ultimo aspetto citato, questa ‘influenza’ si può ben notare anche attraverso il confronto e l’analisi di brani composti sullo stesso testo – da entrambi – a secoli di distanza. I pezzi presi in esame sono stati Alma Redemptoris Mater1, Ave Maria e Ave regina coelorum. È stato possibile reperire le partiture per metterle a confronto grazie al sito della Fondazione Bartolucci, nel quale sono presenti diverse opere del Maestro e che a tutt’oggi si occupa di diffondere la sua musica. Dal confronto di queste opere emerge che, a seconda della funzione alla quale doveva assolvere un determinato brano musicale, in Bartolucci possiamo trovare un’evoluzione del linguaggio musicale e un rimandare al tempo stesso allo stile palestriniano.

Si tratta di caratteristiche di scrittura musicale che rappresentano una sorta di fil rouge con il passato, rivestite di una sonorità più novecentesca e che testimoniano come Bartolucci abbia voluto ispirarsi e inserirsi nella tradizione della cosiddetta ‘Scuola romana’.

Palestrina, l’incipit di Alma Redemptoris Mater a 8 voci in 2 cori (trascrizione di Pothárn Imre)

A questo proposito è anche importante sottolineare due ulteriori elementi in comune tra Palestrina e Bartolucci, legati a quanto esposto sopra: un melodiare le parole del testo sacro in modo che queste vengano messe in risalto e siano sempre in primo piano rispetto alla musica, e il fatto che entrambi non persero mai di vista la necessità di comunicare con il pubblico, rappresentando una spiritualità sentita (ognuno secondo il proprio periodo storico di appartenenza).

Se leggiamo alcuni degli scritti dello stesso Bartolucci, riflettendo sul periodo del Concilio di Trento e sulla composizione della Missa Papae Marcelli, il Maestro affermò che Palestrina «già scriveva con quella chiarezza e aderenza al testo come voleva il Concilio di Trento» e ancora che «ci ha insegnato che la musica è un’intima e viva penetrazione del testo, una commossa sua interpretazione, un’umanissima partecipazione del sentimento del compositore e del cantore verso chi ascolta: sentimento adeguato al concetto delle parole; rispettandone esattamente la prosodia, l’accentuazione e la dinamica, nel variare delle singole frasi, a seconda del loro contenuto, in una grande varietà di accenti e, in una, sia pur difficile, unità di costruzione musicale! Questo ci ha insegnato Palestrina!».

Se si confrontano musicalmente i brani di Bartolucci e di Palestrina, come non riuscire a ritrovare anche secoli dopo la stessa attenzione del primo dei due compositori per l’elemento fondante del testo da musicare, ovvero la parola? In entrambi è sicuramente comune la volontà di servire il testo attraverso composizioni la cui bellezza non fosse l’esaltazione della tecnica contrappuntistica ma «lo spirito che l’animava dentro», in modo da far emergere e da amplificare ulteriormente il significato del testo stesso. Entrambi i compositori hanno vissuto in periodi particolarmente importanti e delicati relativi alla storia della musica sacra (Palestrina visse il periodo del Concilio di Trento mentre Bartolucci quello del Concilio Vaticano II) e, attraverso le loro opere, a tutt’oggi testimoniano la loro risposta alle necessità e alle sollecitazioni musicali vissute nell’ambito del sacro dei rispettivi periodi storici.

Domenico Bartolucci (per concessione della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci)

Se ritorniamo invece ad aspetti più biografici che riguardano Bartolucci, non si può non citare la sua formazione musicale: studiò con due maestri particolarmente legati al linguaggio palestriniano e modale che furono prima il M° Casimiri e poi il M° Pizzetti a Roma. Il primo era un profondo conoscitore e promotore dell’opera omnia palestriniana oltre che del canto gregoriano, mentre il secondo era un compositore nonché attento studioso dei modi della musica antica e delle sequenze gregoriane. Questi elementi furono talmente tanto assorbiti e assimilati da Bartolucci come musicista (più o meno consapevolmente) che riuscì a trasferirli nelle sue composizioni e nella direzione del Coro della Cappella Sistina ogniqualvolta venivano proposti brani di Palestrina, sia in concerto che durante le celebrazioni liturgiche. Come affermò il Maestro Bartolucci «la mia costante preoccupazione, è di ridare al pubblico Palestrina nella sua anima».

L’influenza dei suoi studi si può rintracciare anche analizzando da un punto di vista più tecnico e strettamente musicale diversi altri brani composti dallo stesso Bartolucci tanto da poter individuare, anche in questo caso, una sorta di sintesi della ‘Scuola romana’ in termini di cantabilità, attenzione al testo sacro e aderenza della musica alla ritualità (in caso di brani destinati alla liturgia).

Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci

Incisione realizzata da Lorenzo Vaccari su disegno di Stefano Du Pérac raffigurante la Cappella Sistina, 1578. In basso a destra si vede la tribuna riservata ai cantori (Albertina Museum, Vienna) – particolare

A conclusione di quanto sopra esposto, la profonda ammirazione di Mons. Bartolucci per Palestrina è ampiamente documentata dai suoi scritti così come dai programmi di sala, che dimostrano l’importanza che ebbe il compositore cinquecentesco nella missione di evangelizzazione del Coro della Cappella Sistina. È doveroso quindi proporre a questo punto un’ultima citazione – sempre di Bartolucci – che rappresenta la motivazione del titolo di questo scritto, rafforzando ulteriormente i concetti esposti, ovvero che «Palestrina è certamente uno dei più grandi musicisti. Io lo definisco il primo Patriarca della Musica, poi verrà l’altro, pure grandissimo, che è Bach».

1.La partitura integrale del brano è pubblicata in calce a questo articolo per concessione della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci.

Bibliografia

Fagiolo, Enzo. Domenico Bartolucci e la musica sacra del Novecento, Padova, Armelin, 2009

Garbini, Luigi. Breve storia della musica sacra. Dal canto sinagogale a Stockhausen, Milano, Il Saggiatore, 2012 (I ed. 2005)

Grout, Donald Jay. Storia della musica in Occidente, Milano, Feltrinelli, 2022 (I ed. 1984)

Porfiri, Aurelio. Un grande futuro alle spalle, Hong Kong, Chorabooks, 2022

Scrivi un commento